–°–∏–±–Ý–û

8-800-600-49-08

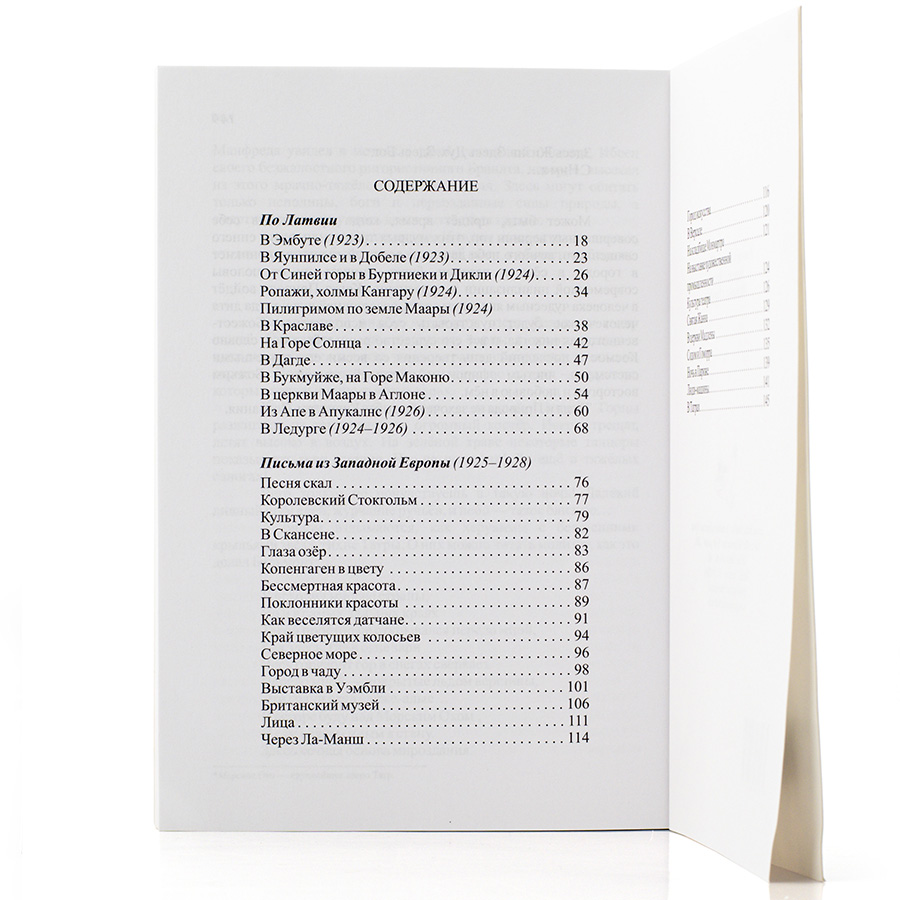

–ó–∞–ø–∏—Å–∫–∏ –ø–∏–ª–∏–≥—Ä–∏–º–∞ / –Ý–∏—Ö–∞—Ä–¥ –Ý—É–¥–∑–∏—Ç–∏—Å

- –ê–≤—Ç–æ—Ä(—ã)

- –Ý—É–¥–∑–∏—Ç–∏—Å –Ý–∏—Ö–∞—Ä–¥

–ù–∞—Å—Ç–æ—è—â–∏–π —Ç—Ä—É–¥ –Ω–∞–ø–∏—Å–∞–Ω –µ—â—ë –¥–æ –≤—Å—Ç—É–ø–ª–µ–Ω–∏—è –∞–≤—Ç–æ—Ä–∞ –≤ –õ–∞—Ç–≤–∏–π—Å–∫–æ–µ –æ–±—â–µ—Å—Ç–≤–æ –Ý–µ—Ä–∏—Ö–∞. ¬´–ó–∞–ø–∏—Å–∫–∏ –ø–∏–ª–∏–≥—Ä–∏–º–∞¬ª –≤–ø–µ—Ä–≤—ã–µ –±—ã–ª–∏ –∏–∑–¥–∞–Ω—ã –≤ 1929 –≥. –Ω–∞ –ª–∞—Ç—ã—à—Å–∫–æ–º —è–∑—ã–∫–µ –≤ –∏–∑–¥–∞—Ç–µ–ª—å—Å—Ç–≤–µ –Ø–Ω–∏—Å–∞ –Ý–∞–ø—ã. –¢–æ–≥–¥–∞ —ç—Ç—É –∫–Ω–∏–≥—É —Ä–∞—Å–∫—É–ø–∏–ª–∏ –∑–∞ –¥–≤–µ –Ω–µ–¥–µ–ª–∏.

Первая часть «Записок пилигрима» является отражением настоящего паломничества по Латвии. Неудержимое стремление автора к красоте и чистоте в природе и в человеке пронизывает весь этот труд. Во второй части книги паломничество продолжается по различным городам Европы, и к их вершинам и безднам автор подходит с необычным мерилом сердечной чистоты. Автор вводит нас в мир искусства и показывает как можно постичь суть всех явлений — смотреть глазами сердца.

–ü—Ä–æ—Å—Ç–æ—Ä, –ø—Ä–æ—Å—Ç–æ—Ä! –í –≥—Ä—É–¥–∏ –±–æ–ª–∏—Ç –ù–µ–±—ã–≤–∞–ª—ã–º, –≤–µ—á–Ω—ã–º. –ë–æ–≥ —Å–ø—É—Å–∫–∞–µ—Ç—Å—è –ø–æ —Ä–∞–¥—É–≥–µ –Ω–∞ –∑–µ–º–ª—é, –ß—Ç–æ–± –ø–æ–±—ã—Ç—å —É –∫—Ä–∞—Å–æ—Ç—ã –∑–µ–º–Ω–æ–π, –ö –∑–µ–º–Ω—ã–º –æ—à–∏–±–∫–∞–º.

–ü–æ –õ–∞—Ç–≤–∏–∏

У каждой религии раньше было и ещё существует некое священное место, которое она избрала колыбелью своих вечных устремлений. Туда и отправлялись в паломничество неисчислимые толпы людей в надежде обрести спасение в таком месте. Сколько пилигримов целовали стены Иерусалима или плакали от радости, издали увидев вместе с Тангейзером величественные купола римских храмов! В то время как большинство троп паломничества христиан уже зарастает травами, арабы всё ещё отправляются через холмы пустыни в Мекку, к месту обитания своего пророка, и индусы миллионами собираются в Варанаси, покрывая широкие берега реки Ганг. Для людей современной культуры уже нет объединяющей религии, одного храма. Образ религиозного поклонения столь разнообразен, что, можно сказать, у каждого человека в известной мере есть своя религия. Всё-таки в одном люди понимают друг друга — в жажде красоты. Движимые этим устремлением, они бродят по храмам красоты своей родины и чужих стран, возвращаясь к себе, к своей сущности, и опять отправляясь в новые хождения. Эти путешествия часто полны таких чувств радости и озарения, что превращаются в настоящее паломничество. И мне хотелось бы, чтобы путешествия к самым красивым местам природы всегда были бы таким путём истинного пилигрима, в вечном устремлении жаждущего увидеть стены Иерусалима, а не лёгкой увеселительной поездкой. Только тогда стоит путешествовать, только тогда путешествие является радостью, высшим блаженством.

–¢–µ–ø–µ—Ä—å –ø—É—Ç–µ—à–µ—Å—Ç–≤–∏—è —Å—Ç–∞–Ω–æ–≤—è—Ç—Å—è –º–æ–¥–Ω—ã–º–∏ –∏ —É –Ω–∞—Å. –ù–µ–º–∞–ª–æ —ç–∫—Å–∫—É—Ä—Å–∞–Ω—Ç–æ–≤ –æ—Ç–ø—Ä–∞–≤–ª—è—é—Ç—Å—è –∑–∞ –≥—Ä–∞–Ω–∏—Ü—É, –≤–∏–¥–∏–º –∏ –≥—Ä—É–ø–ø—ã —à–∫–æ–ª—å–Ω–∏–∫–æ–≤, —Å—Ç—Ä–∞–Ω—Å—Ç–≤—É—é—â–∏—Ö –ø–æ –ø—Ä–æ—Å—Ç–æ—Ä–∞–º –õ–∞—Ç–≤–∏–∏. –í—Å—ë –µ—â—ë —Ä–µ–¥–∫–æ, –Ω–æ —Ö–æ–¥—è—Ç –∏ –æ—Ç–¥–µ–ª—å–Ω—ã–µ –ø—É—Ç–µ—à–µ—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–∏–∫–∏. –û–¥–Ω–∞–∫–æ –ª—é–±–≤–∏ –∫ –ø—É—Ç–µ—à–µ—Å—Ç–≤–∏—é –º—ã –µ—â—ë –¥–æ–ª–∂–Ω—ã —É—á–∏—Ç—å—Å—è. –Ý–∞–¥–æ—Å—Ç–Ω–æ –≤–∏–¥–µ—Ç—å, –∫–æ–≥–¥–∞, –Ω–∞–ø—Ä–∏–º–µ—Ä, –≤ –æ–¥–∏–Ω –∞–ª—å–ø–∏–π—Å–∫–∏–π –≥–æ—Ä–æ–¥–æ–∫ –ø—Ä–∏—Ö–æ–¥–∏—Ç –≥—Ä—É–ø–ø–∞ —à–∫–æ–ª—å–Ω–∏–∫–æ–≤ —Å –Ω–µ–ø–æ–∫—Ä—ã—Ç—ã–º–∏ –≥–æ–ª–æ–≤–∞–º–∏. –í —Ä—É–∫–∞—Ö –ø–æ—Å–æ—Ö–∏, –∑–∞ –ø–ª–µ—á–∞–º–∏ —Ä—é–∫–∑–∞–∫–∏, –∏–≥—Ä–∞—é—Ç –∏ –ø–æ—é—Ç ‚Äî –º–∞–ª–µ–Ω—å–∫–∏–µ –ø–æ–∫–æ—Ä–∏—Ç–µ–ª–∏ –≥–æ—Ä. –ù–æ –≥–¥–µ –∂–µ –µ—â—ë –º–æ–∂–Ω–æ –ø–æ–∑–Ω–∞—Ç—å —Ä–æ–¥–∏–Ω—É –∏ —Å–≤–æ–π –Ω–∞—Ä–æ–¥, –∫–∞–∫ –Ω–µ –ø—Ä–∏–∫–∞—Å–∞—è—Å—å –≤—Å–µ–π —Å–≤–æ–µ–π –¥—É—à–æ—é –∏ —Ç–µ–ª–æ–º –∫ –Ω–µ–π ‚Äî –ø—É—Ç–µ—à–µ—Å—Ç–≤—É—è! –£ –Ω–∞—Å –Ω–∞ —Ç–∞–∫–∏–µ –º–µ—Å—Ç–Ω—ã–µ —ç–∫—Å–∫—É—Ä—Å–∏–∏ –ø–æ–∫–∞ –ª—é–¥–∏ –Ω–µ –æ–±—Ä–∞—â–∞—é—Ç –º–Ω–æ–≥–æ –≤–Ω–∏–º–∞–Ω–∏—è. –í—Å–µ—Ö –≤–æ–ª–Ω—É—é—Ç –º—ã—Å–ª–∏ –æ –∑–∞—Ä—É–±–µ–∂–Ω—ã—Ö —Å—Ç—Ä–∞–Ω–∞—Ö. –î–∞, –≤ –ê–ª—å–ø–∞—Ö, –≤ –ò—Ç–∞–ª–∏–∏ ‚Äî —Ç–∞–º –¥–ª—è –Ω–∏—Ö —Ä–∞–π. –ú–Ω–æ–≥–∏–µ –µ–¥—É—Ç —Ç—É–¥–∞, –Ω–µ –∑–Ω–∞—è –∏ –ø—è—Ç–∏ –ø—è–¥–µ–π —Å–≤–æ–µ–π —Ä–æ–¥–∏–Ω—ã. –ò –≤—Å—ë –∂–µ —Ç–µ, –∫—Ç–æ –ø–æ–±—ã–≤–∞–ª–∏ –≤ –ì–µ—Ä–º–∞–Ω–∏–∏, –≤ –ü–æ–ª—å—à–µ, –≤ —Å–µ–≤–µ—Ä–Ω—ã—Ö —Å—Ç—Ä–∞–Ω–∞—Ö –∏–ª–∏ –¥–∞–∂–µ –≤–æ –§—Ä–∞–Ω—Ü–∏–∏, –ø—Ä–∏–∑–Ω–∞—é—Ç—Å—è, —á—Ç–æ –Ω–∞—à–∞ –ø—Ä–∏—Ä–æ–¥–∞ –≤ –∏–∑–≤–µ—Å—Ç–Ω–æ–π –º–µ—Ä–µ –Ω–∞–º–Ω–æ–≥–æ –º–∏–ª–µ–µ. –•–æ—Ç—è –∑–¥–µ—Å—å –Ω–µ—Ç –º–æ–Ω—É–º–µ–Ω—Ç–∞–ª—å–Ω–æ—Å—Ç–∏ –ê–ª—å–ø, –Ω–µ—Ç –∑–µ–ª—ë–Ω–æ–π —è—Å–Ω–æ—Å—Ç–∏ –≥–æ—Ä–Ω—ã—Ö –æ–∑—ë—Ä, –≤—Å—ë –∂–µ –∑–¥–µ—Å—å –±–æ–ª—å—à–µ –≤—ã—Ä–∞–∂–µ–Ω–∞ —Å–æ–≤–æ–∫—É–ø–Ω–æ—Å—Ç—å –Ω–µ–∂–Ω—ã—Ö –∏ –ª—É—á–∏—Å—Ç—ã—Ö –∫—Ä–∞—Å–æ–∫. –£ –Ω–∞—Å –ª–µ—Ç–æ–º –∫–∞–∂–¥—ã–π —É–≥–æ–ª–æ–∫ –∑–µ–º–ª–∏ —á—É–¥–µ—Å–µ–Ω. –ë–µ—Å–ø—Ä–µ–¥–µ–ª—å–Ω–æ—Å—Ç—å —Ü–≤–µ—Ç–æ–≤, –≤–∞—Ä–∏–∞—Ü–∏–∏ –∫—Ä–∞—Å–æ–∫, —Å–≤–µ—Ç—è—â–∞—è—Å—è —Ä—è–±—å –≤–æ–∑–¥—É—Ö–∞‚Ķ –ï—Å–ª–∏ –Ω–∞ —é–≥–µ –±–æ–ª–µ–µ —è—Ä–∫–∏–µ –∫—Ä–∞—Å–∫–∏, –±–æ–ª–µ–µ –º–æ—â–Ω—ã–µ –ª–∏–Ω–∏–∏, —Ç–æ —Ç–∞–º –Ω–µ—Ç —Ç–∞–∫–æ–π –≤–µ—á–Ω–æ –º–µ–Ω—è—é—â–µ–π—Å—è –ø–æ—ç–∑–∏–∏ –Ω–∞—Å—Ç—Ä–æ–µ–Ω–∏–π, –∫–∞–∫ —É –Ω–∞—Å. –¢–∞–º –¥–µ—Ä–µ–≤—å—è –¥–∞–∂–µ –Ω–µ —Å–±—Ä–∞—Å—ã–≤–∞—é—Ç –ª–∏—Å—Ç—å—è, –Ω–æ –≤ –∫–∞–∫—É—é –≥–∞—Ä–º–æ–Ω–∏—é –∫—Ä–∞—Å–æ–∫ –Ω–∞—Ä—è–∂–∞—é—Ç—Å—è –Ω–∞—à–∏ –ª–µ—Å–∞ –≤–µ—Å–Ω–æ—é –∏ –æ—Å–µ–Ω—å—é! –ò –µ—â—ë —ç—Ç–∏ –Ω–∞—à–∏ –∑–∞–∫–∞—Ç—ã —Å–æ–ª–Ω—Ü–∞ –≤ –Ω–µ–æ—Ç—Ä–∞–∑–∏–º–æ–º –ø–µ—Ä–µ–ª–∏–≤–µ –∫—Ä–∞—Å–æ—Ç—ã, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã—Ö –Ω–µ –Ω–∞–ø–∏—Å–∞—Ç—å –∫–∏—Å—Ç—å—é —Ö—É–¥–æ–∂–Ω–∏–∫–∞! –ó–∞–∫–∞—Ç—ã, –∫–∞–∫–∏—Ö –Ω–µ –±—ã–≤–∞–µ—Ç –≤ –±—ã—Å—Ç—Ä–æ –º–µ—Ä–∫–Ω—É—â–∏—Ö –Ω–µ–±–µ—Å–∞—Ö —é–≥–∞. –ò —Å—Ç—Ä–∞–Ω–Ω—ã–µ –º–Ω–æ–≥–æ—Ü–≤–µ—Ç–Ω—ã–µ —Ç–æ–Ω–∞–ª—å–Ω–æ—Å—Ç–∏ —Ç–µ–Ω–µ–π –ª–µ—Ç–æ–º! –ò –Ω–æ—á–∏, –¥—ã—à–∞—â–∏–µ –≤ –Ω–µ–≤—ã—Ä–∞–∑–∏–º–æ–º —Ç—Ä–µ–ø–µ—Ç–µ –∫–æ–Ω—Ç—É—Ä–æ–≤, –∞—Ä–æ–º–∞—Ç–æ–≤, –Ω—é–∞–Ω—Å–æ–≤!

–î–∞, –∏–º–µ–Ω–Ω–æ —Ç–æ—Ç, –∫—Ç–æ –æ–±—ä–µ–∑–¥–∏–ª –∑–∞—Ä—É–±–µ–∂—å–µ, –≤—Å–µ–≥–¥–∞ –±—É–¥–µ—Ç –ø—Ä–∏–∑–Ω–∞–≤–∞—Ç—å, —á—Ç–æ –≤ –õ–∞—Ç–≤–∏–∏ –Ω–µ –º–µ–Ω—å—à–µ —Å–≤–æ–µ–æ–±—Ä–∞–∑–Ω–æ–π –∫—Ä–∞—Å–æ—Ç—ã ‚Äî –∏ –¥–∞–∂–µ –±–æ–ª—å—à–µ, —á–µ–º –≤ –Ω–µ–∫–æ—Ç–æ—Ä—ã—Ö –¥—Ä—É–≥–∏—Ö —Å—Ç—Ä–∞–Ω–∞—Ö. –ù–∞—à–∏ –°–∏–≥—É–ª–¥–∞, –ö–æ–∫–Ω–µ—Å–µ, –ê–±–∞–≤–∞, –æ–∫—Ä–µ—Å—Ç–Ω–æ—Å—Ç–∏ –ì–∞–π–∑–∏–Ω—è, –ê–ø—É–∫–∞–ª–Ω—Å–∞, –≠–º–±—É—Ç–µ, –æ–∑–µ—Ä–æ –Ý–∞–∑–Ω–∞—Å –∏ —Ç–∞–∫ –¥–∞–ª–µ–µ, –∏ —Ç–∞–∫ –¥–∞–ª–µ–µ –≤—Å–µ–≥–¥–∞ –±—É–¥—É—Ç –º–µ—Å—Ç–∞–º–∏ –ø–∞–ª–æ–º–Ω–∏—á–µ—Å—Ç–≤–∞ –ª–∞—Ç—ã—à–µ–π –∏ –¥—Ä—É–≥–∏—Ö –Ω–∞—Ä–æ–¥–æ–≤. –ñ–∞–ª—å, —á—Ç–æ –ª–∞—Ç—ã—à—Å–∫–∏–π –Ω–∞—Ä–æ–¥ —Å–∞–º –µ—â—ë —Ç–∞–∫ –º–∞–ª–æ –æ—Å–æ–∑–Ω–∞—ë—Ç –∫—Ä–∞—Å–æ—Ç—É —Å–≤–æ–µ–π —Å—Ç—Ä–∞–Ω—ã. –ù–µ —Ç–æ–ª—å–∫–æ –ø–æ—Ç–æ–º—É, —á—Ç–æ –Ω–µ —Ö–≤–∞—Ç–∞–µ—Ç –ª—é–±–≤–∏ –∫ –ø—É—Ç–µ—à–µ—Å—Ç–≤–∏—è–º, –Ω–æ –∏ –ø–æ—Ç–æ–º—É, —á—Ç–æ –ª–∞—Ç—ã—à–∏ –Ω–µ –≤–µ–∑–¥–µ —É–º–µ—é—Ç –±–µ—Ä–µ—á—å —Å–≤–æ—é –∫—Ä–∞—Å–æ—Ç—É. –ö—Ç–æ –Ω–µ –∑–Ω–∞–µ—Ç, –∫–∞–∫ —á–∞—Å—Ç–æ —É –Ω–∞—Å –∏–ª–∏ –∏–∑ —Ñ–∏–Ω–∞–Ω—Å–æ–≤—ã—Ö —Å–æ–æ–±—Ä–∞–∂–µ–Ω–∏–π, –∏–ª–∏ –ø—Ä–æ—Å—Ç–æ –∏–∑-–∑–∞ –Ω–µ–±—Ä–µ–∂–µ–Ω–∏—è —É–Ω–∏—á—Ç–æ–∂–∞—é—Ç –æ–¥–∏–Ω —Ö—Ä–∞–º –ø—Ä–∏—Ä–æ–¥—ã –∑–∞ –¥—Ä—É–≥–∏–º. –í—ã—Ä—É–±–∫—É –ª–µ—Å–æ–≤ –µ—â—ë –º–æ–∂–Ω–æ –∫–∞–∫-—Ç–æ –ø–æ–Ω—è—Ç—å, —Ö–æ—Ç—è —á–∞—Å—Ç–æ –Ω–µ–∫—Ä–∞—Å–∏–≤–æ –≥–æ–ª—ã–º–∏ —Å—Ç–∞–Ω–æ–≤—è—Ç—Å—è —Ö–æ–ª–º—ã, –æ–≤—Ä–∞–≥–∏, –æ–±–æ—á–∏–Ω—ã. –ù–æ —Ö–æ—Ç—è –±—ã –ø–æ–±–µ—Ä–µ–≥–ª–∏ –±–µ—Ä—ë–∑–æ–≤—ã–µ —Ä–æ—â–∏ ‚Äî –∫–æ–ª—ã–±–µ–ª–∏ —Å–æ–ª–æ–≤—å—ë–≤ –∏ —Å–æ–ª–Ω—Ü–∞, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–µ –æ–±–æ–≥–æ—Ç–≤–æ—Ä—è–ª–∏ —É–∂–µ –≤–æ –≤—Ä–µ–º–µ–Ω–∞ –Ω–∞—à–∏—Ö –ø—Ä–∞–æ—Ç—Ü–æ–≤ –∏ –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–µ –∏ —Ç–µ–ø–µ—Ä—å –∏–º–µ—é—Ç —Ç–∞–∫–æ–µ —ç—Å—Ç–µ—Ç–∏—á–µ—Å–∫–æ–µ –±–ª–∞–≥–æ—Ä–æ–¥—Å—Ç–≤–æ, —á—Ç–æ —Ö–æ—Ç–µ–ª–æ—Å—å –±—ã –≤ –∫–∞–∂–¥–æ–π –∏–∑ –Ω–∏—Ö –≤–æ–∑–¥–≤–∏–≥–Ω—É—Ç—å –∞–ª—Ç–∞—Ä—å –¥–ª—è –∫—Ä–∞—Å–æ—Ç—ã, –ë–æ–≥–∞. –ù–æ –∏ –∏—Ö –ø—Ä–∞–∫—Ç–∏—á–Ω—ã–π —Ö–æ–∑—è–∏–Ω —É–Ω–∏—á—Ç–æ–∂–∞–µ—Ç –∏ —Ä—É–±–∏—Ç –Ω–∞ –¥—Ä–æ–≤–∞. –ú—ã –¥–æ–ª–∂–Ω—ã –Ω–∞—É—á–∏—Ç—å—Å—è –∏ –Ω–∞—à–µ —Ö–æ–∑—è–π—Å—Ç–≤–æ, –∏ –Ω–∞—à—É –∂–∏–∑–Ω—å –Ω–∞–ø—Ä–∞–≤–ª—è—Ç—å –ø–æ –ø—Ä–æ—Å–µ–∫–∞–º –∫—Ä–∞—Å–æ—Ç—ã. –°–æ–∑–¥–∞–≤–∞—è –≤ –∫—Ä–∞—Å–æ—Ç–µ —Å–≤–æ—ë —Å—É—â–µ—Å—Ç–≤–æ–≤–∞–Ω–∏–µ –∏ —Å–≤–æ—ë –æ–∫—Ä—É–∂–µ–Ω–∏–µ, –Ω–∞—à –¥—É—Ö —Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–∏—Ç—Å—è –±–æ–≥–∞—á–µ –∏ –∫—Ä–∞—Å–∏–≤–µ–µ ‚Äî –≤ —ç—Ç–æ–º –∑–∞—Ä—É–±–µ–∂—å–µ –Ω–∞—Å –æ–ø–µ—Ä–µ–¥–∏–ª–æ. –•–æ—Ç—è, –º–æ–∂–µ—Ç –±—ã—Ç—å, —Ç–∞–º –º–µ—Å—Ç–∞–º–∏ –∫—É–ª—å—Ç—É—Ä–∞ –ø—Ä–∏—Ä–æ–¥—ã —É–∂–µ —Å—Ç–æ–ª—å —É—Ç–æ–Ω—á–µ–Ω–∞, —á—Ç–æ –∏–Ω–æ–≥–¥–∞ –Ω–∞–ø–æ–º–∏–Ω–∞–µ—Ç –º—É–∑–µ–π, –≤ –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–º –∫–∞–∂–¥–æ–µ —Ä–∞—Å—Ç–µ–Ω–∏–µ –ø–æ—Å—Ç–∞–≤–ª–µ–Ω–æ –∏—Å–∫—É—Å—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ –∏ —Å–∏–º–º–µ—Ç—Ä–∏—á–Ω–æ. –ù–æ –≤—Å—ë –∂–µ —Ç–∞–º –∫—Ä–∞—Å–æ—Ç–∞ –ø—Ä–∏—Ä–æ–¥—ã —É—Ö–æ–∂–µ–Ω–∞ –∏ –æ—Ö—Ä–∞–Ω–µ–Ω–∞ —Å –≤–µ–ª–∏—á–∞–π—à–µ–π –±–µ—Ä–µ–∂–Ω–æ—Å—Ç—å—é.

–ú–Ω–æ–≥–æ–µ –¥–ª—è –∫—Ä–∞—Å–æ—Ç—ã –õ–∞—Ç–≤–∏–∏ —Å–¥–µ–ª–∞–ª–∞ –∏ —Ä—É–∫–∞ —á–µ–ª–æ–≤–µ–∫–∞. –≠—Ç–æ –æ—Ç–Ω–æ—Å–∏—Ç—Å—è –∫ –Ω–∞—à–∏–º –¥—Ä–µ–≤–Ω–∏–º –∏–º–µ–Ω–∏—è–º –∏ –¥–≤–æ—Ä—Ü–∞–º. –Ý–æ—Å–∫–æ—à–Ω—ã, –Ω–∞–ø—Ä–∏–º–µ—Ä, –¥–≤–æ—Ä—Ü—ã –ë–∞–≤–∞—Ä–∏–∏, –ø–æ—Å—Ç—Ä–æ–µ–Ω–Ω—ã–µ –Ω–∞ —á—É–¥–µ—Å–Ω—ã—Ö –∞–ª—å–ø–∏–π—Å–∫–∏—Ö —Å–∫–ª–æ–Ω–∞—Ö. –ö–∞–∫–∏–µ —Ç–∞–º –±–∞—Å—Å–µ–π–Ω—ã –∏ —Ñ–æ–Ω—Ç–∞–Ω—ã, –∫–∞–∫–∏–µ –±–µ—Å–µ–¥–∫–∏ –∏ –∞–ª–ª–µ–∏!

–ò –≤—Å—ë-—Ç–∞–∫–∏ –ø–∞—Ä–∫–∏ –õ–∞—Ç–≤–∏–∏ –º–Ω–µ –∫–∞–∂—É—Ç—Å—è –∫—Ä–∞—Å–∏–≤–µ–µ –∏–º–µ–Ω–Ω–æ –ø–æ—Ç–æ–º—É, —á—Ç–æ –æ–Ω–∏ –Ω–µ —Ç–∞–∫–∏–µ –º—É–∑–µ–π–Ω—ã–µ, –Ω–µ —Ç–∞–∫ –¥–µ–∫–æ—Ä–∞—Ç–∏–≤–Ω–æ-–æ–¥–Ω–æ–æ–±—Ä–∞–∑–Ω—ã. –ù–∞–ø—Ä–∏–º–µ—Ä, –≤ –ø–∞—Ä–∫–µ –∏–º–µ–Ω–∏—è –®–∫–µ–¥–µ –æ–∫–æ–ª–æ –ö–∞–±–∏–ª–µ, –Ω–∞—Ö–æ–¥—è—â–µ–º—Å—è –≤ –≥–ª—É–±–æ–∫–æ–º –æ–≤—Ä–∞–≥–µ, –≤—Å—ë —Ç–∞–∫–æ–µ –ø–µ—Ä–≤–æ–±—ã—Ç–Ω–æ–µ –∏ –µ—Å—Ç–µ—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ –∫—Ä–∞—Å–∏–≤–æ–µ: —Å—Ç–∞—Ä–∏–Ω–Ω—ã–µ –¥—É–±—ã, —Å—Ç–≤–æ–ª—ã —É–ø–∞–≤—à–∏—Ö –¥–µ—Ä–µ–≤—å–µ–≤ –≤ –≤—ã—Å–æ–∫–æ–π —Ç—Ä–∞–≤–µ, –∫–∞–º–µ–Ω–∏—Å—Ç–∞—è —Ä–µ—á–∫–∞, –º–µ–ª—å–Ω–∏—Ü–∞. –ò –∑–∞ –¥–æ–ª–∏–Ω–æ–π ‚Äî –∑–æ–ª–æ—Ç–∏—Å—Ç—ã–µ –Ω–∏–≤—ã –∏ –ª—å–Ω—è–Ω—ã–µ –ø–æ–ª—è. –ò–ª–∏ –≤—ë—Ä—Å—Ç–∞–º–∏ –ª–∏—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω—ã–º–∏ –¥–µ—Ä–µ–≤—å—è–º–∏ –æ–±—ä—è—Ç–∞—è –ì–∞—É–∏–µ–Ω–∞, –∫–æ—Ç–æ—Ä–∞—è —Å–≤–æ–∏–º–∏ —Å—Ç–∞—Ä–∏–Ω–Ω—ã–º–∏ –∑–∞—Ä–æ—Å—à–∏–º–∏ –ø—Ä—É–¥–∞–º–∏, —Ä—É–∏–Ω–∞–º–∏ –¥–≤–æ—Ä—Ü–∞, –±—É—Ä–ª–∏–≤–æ–π, –ª—É—á–∏—Å—Ç–æ–π –ì–∞—É–µ–π –Ω–∞–¥–æ–ª–≥–æ –ø—Ä–∏–≤–ª–µ–∫–∞–µ—Ç –ø—É—Ç–Ω–∏–∫–∞. –ò–ª–∏ –≤–µ–ª–∏—á–µ—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω—ã–π, –∏–∑ —Å–µ—Ä–æ–≤–∞—Ç–æ-–∫—Ä–∞—Å–Ω–æ–≥–æ –≥—Ä–∞–Ω–∏—Ç–∞ –≤—ã—Å–µ—á–µ–Ω–Ω—ã–π –∑–∞–º–æ–∫ –¶–µ—Å–≤–∞–π–Ω–µ, –≤–µ—Å—å –≤ —Ü–≤–µ—Ç—É—â–∏—Ö –∫—Ä–æ–Ω–∞—Ö –¥–µ—Ä–µ–≤—å–µ–≤. –ù–µ –º–µ–Ω–µ–µ —Ä–æ—Å–∫–æ—à–Ω—ã –¥–≤–æ—Ä—Ü—ã –Ý–µ–º–±–∞—Ç–µ –∏ –Ý–µ–º—Ç–µ, –ú–µ–∂–æ—Ç–Ω–µ –∏ –î—É—Ä–±–µ. –õ–∞—Ç–≤–∏—è, —É—Ç–æ–ø–∞—é—â–∞—è –≤ —ç—Ç–∏—Ö –±–µ—Å—á–∏—Å–ª–µ–Ω–Ω—ã—Ö –ø–∞—Ä–∫–∞—Ö, —Ä–æ—â–∞—Ö, –æ–≤—Ä–∞–≥–∞—Ö, —Ö–æ–ª–º–∞—Ö –∏ —Ä–µ–∫–∞—Ö, –ø—É—Ç–Ω–∏–∫—É –∫–∞–∂–µ—Ç—Å—è —Å–∞–¥–æ–º –¥–∏–≤–Ω–æ–π –∫—Ä–∞—Å–æ—Ç—ã.

Приближаясь к природе, соприкасаясь с её красотою, мы все должны взять за пример отца Индранов, дух которого сросся с родной землёй и её красой. Также в своих взглядах на жизнь мы должны приближаться к индусам: смотреть на природу так же, как они, для кого и деревья, и животные — братья и близкие. Убить человека или срубить святое дерево им кажется равносильным преступлением против вечной жизни. Священное для них — то, что их душа признала красивым, необходимым, обожествляемым.

*

Кто хочет видеть «альпийскую» Латвию — Латвию с её широкими и гористыми горизонтами, тот должен отправиться в края Видземские. С самой высокой вершины Латвии — Гайзиня далеко видны несколько возвышенностей, и путешественник долго не сможет оторвать взгляд от этого края озёр, холмов и рощ. Предстают перед взором Лаздона, Берзауне, Девиена с тремя горными вершинами: Гайзинем, горами Пелну и Бакужу, а также округ Вецпиебалга с Клетс, и Брегжу, и многими другими вершинами. И далее за Лиезере в сторону Цесвайне стоит угрюмая гора Несаулес, тонущая в глухих болотах. За ними расстилается вереница озёр, одно другого меньше и красивее. Инесис с семью островками, Алаукст и ещё много озёр зеркальных, чудесных. Дороги здесь вьются извилисто, волнисто — вверх и вниз, через яркие нивы, рощи и травянистые низины. Для окрестностей характерны потускневшие, седые домики, клети, сеновалы, все как будто одинаково построенные, ветхие от старости и разбросанные по лугам. Вершины сами по себе не слишком крутые и высокие (гораздо круче нам кажется, например, городище в Сигулде), но вместе с окружающей возвышенностью они намного превышают почти все холмы Латвии. Но крестьянину эта холмистая земля создаёт много хлопот — непросто лошади подниматься по откосу или тащить плуг по скату вниз. Однако тяжёлая, утомительная работа сделала здешнего крестьянина настоящим человеком природы, и я нигде не встречал более любезных и сердечных людей. Чем ближе к большому городу, тем более нервными, подозрительными и менее гостеприимными становятся люди. Но здесь ещё царит культура природы, здесь человек живёт вместе с природой в сопровождении солнца, потому вдвойне радостно путешествовать по этому краю.

В странствиях по Латвии очень милы мне всегда были белые деревенские церквушки, которые кажутся полной противоположностью деревенской жизни. Насколько она однообразная, полная забот, серая — настолько эти Божьи храмы чистые, белоснежные, лёгкие, такие светлые, что это странно для глаз горожанина, привыкшего к угрюмым и тёмным, таинственным сводам церквей. С какой охотой, проходя мимо этих деревенских церквей, я каждый раз поднимался на камень у окна и заглядывал в их белые хоромы, вдыхая их покой и священную ясность. В каждой из них есть и что-то типичное, и своё. В церкви Лиезере амвон находится над алтарём. Это кажется странным, непривычным, как и красивые высокие окна — внизу прямоугольные, вверху круглые. Дзербенская церковь с куполом в византийском стиле, с четырьмя колоннами на фасаде… Нечто своеобразное, характерное, что остаётся в памяти, есть в каждой церкви, которую мне удалось увидеть. Да, что за деревня была бы без этой белой церквушки Порука! И до сих пор для крестьянина церквушки — часто единственные храмы искусства и вечности. Когда я проезжаю мимо них, у меня рождаются более вечные, более глубокие, более ясные мысли. Церквушки напоминают труженику, погружённому в ежедневную работу, о том, что имеется ещё и воскресенье, есть какой-то другой мир за пределами материальной жизни. Встречая взглядом шпиль колокольни, он неосознанно обращает глаза вверх, к звёздам. И уходя в звёздное величие, он видит свою жизнь, такую несовершенную, что начинает тосковать по совершенству и красоте на Земле.

–≠—Ç–∏ –±–µ–ª—ã–µ, –±–µ–ª—ã–µ —Ü–µ—Ä–∫–≤—É—à–∫–∏! –í —Ä–∞–±–æ—á–∏–µ –¥–Ω–∏ –æ–Ω–∏ —Ç–∏—Ö–∏, –∫–∞–∫ —É–ª—å–∏, –æ—Å—Ç–∞–≤–ª–µ–Ω–Ω—ã–µ –ø—á–µ–ª–∏–Ω—ã–º —Ä–æ–µ–º. –ù–æ —ç—Ç–∞ —Ç–∏—à–∏–Ω–∞, —á—Ç–æ –∑–¥–µ—Å—å –∫–æ–ø–∏–ª–∞—Å—å –¥–Ω—è–º–∏, –ø–æ –≤–æ—Å–∫—Ä–µ—Å–Ω—ã–º —É—Ç—Ä–∞–º –æ—Ö–≤–∞—Ç—ã–≤–∞–µ—Ç —á–µ–ª–æ–≤–µ–∫–∞ —Å—Ç—Ä–∞–Ω–Ω—ã–º, –Ω–µ–≤—ã—Ä–∞–∑–∏–º—ã–º –±–ª–∞–≥–æ–≥–æ–≤–µ–Ω–∏–µ–º –∏ —Å–º–∏—Ä–µ–Ω–∏–µ–º. –î–µ—Ä–µ–≤–µ–Ω—Å–∫–∏–µ —Å—Ç–∞—Ä—É—à–∫–∏ —Ä–∞–∑ –≤ –Ω–µ–¥–µ–ª—é –Ω–∞—Ä—è–∂–∞—é—Ç—Å—è –≤ –±–µ–ª—ã–µ –ø–ª–∞—Ç–æ—á–∫–∏. –Ý–∞–∑ –≤ –Ω–µ–¥–µ–ª—é –¥–µ—Ä–µ–≤–µ–Ω—Å–∫–∏–π —á–µ–ª–æ–≤–µ–∫ –≥–ª—É–±–∂–µ –≤—Å–ª—É—à–∏–≤–∞–µ—Ç—Å—è –≤ —Å–≤–æ—ë —Å–µ—Ä–¥—Ü–µ. –í —Ü–µ—Ä–∫–≤–∏ –æ–Ω –∏–º–µ–µ—Ç –≤—Ä–µ–º—è –ø–æ–¥—É–º–∞—Ç—å –∏ –æ —Å–µ–±–µ, –∏ –æ —Ç–æ–º, —á—Ç–æ —Å–∫–∞–∂–µ—Ç –ë–æ–≥—É. –û–Ω –∂–µ –ø—Ä–∏—à—ë–ª —Å—é–¥–∞, —á—Ç–æ–±—ã –ø–æ–ª–æ–∂–∏—Ç—å –ª—É—á—à—É—é —á–∞—Å—Ç—å —Å–≤–æ–µ–π –¥—É—à–∏ –∫ –Ω–æ–≥–∞–º –•—Ä–∏—Å—Ç–∞: ¬´–í–æ–∑—å–º–∏ –≤—Å—ë, —á—Ç–æ –∏–º–µ—é, –∏ –º–æ–∏ –æ—à–∏–±–∫–∏ –≤–æ–∑—å–º–∏, —á—Ç–æ–±—ã —è –æ–±–ª–µ–≥—á—ë–Ω–Ω—ã–º –º–æ–≥ –æ–ø—è—Ç—å –≤–µ—Ä–Ω—É—Ç—å—Å—è –≤ —Å–µ—Ä–æ—Å—Ç—å –º–µ–¥–ª–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ–π –∂–∏–∑–Ω–∏!¬ª –ü–æ—Ç–æ–º—É —Ç–∞–∫–∞—è —Å–µ—Ä–¥–µ—á–Ω–æ—Å—Ç—å –∏ —á–∏—Å—Ç–æ—Ç–∞ –Ω–∞ –≤—Å–µ—Ö –ª–∏—Ü–∞—Ö –ø–æ –≤–æ—Å–∫—Ä–µ—Å–Ω—ã–º —É—Ç—Ä–∞–º.

Недавно мне удалось попасть в одну деревенскую церквушку во время конфирмации. Кружили голову ароматы увядавших цветов и листьев. Белый сумрак был пронизан пламенем свечей. Алтарь и стены были украшены цветами, гирляндами, берёзовыми веточками. Я приближался к алтарю и не мог оторвать глаз от светлого сияния. Девушки в белых лебединых одеяниях опускались на колени перед сакральным местом. И их лица, как полураспустившиеся бутоны, были полны таинственного, мечтательного трепета. У некоторых были даже крылья за плечами — могли бы и полететь, если только это признали бы и поверили. Но потом слышу слова священника, и мне становится тяжело. С тихой грустью выхожу. О Боже, почему всё ещё Христа пригвождают к кресту?! Церковь столетиями неверно понимала учение Христа, проповедуя его как мрачную религию страданий. Крестоносцы, завоёвывая «язычников» мечом и крестом, приносили им телесное и духовное рабство. Они не пробуждали сердца к религиозной свободе, но угнетали в тёмном рабстве грехов. Христос был вестником радости. То, что Он оставил человечеству, — это жизнь, любовь, солнце. В этом Он близок древним латышам, религией которых была религия солнца. Древние латыши поклонялись солнцу как символу вселенской радости и света. Таким проявлением религиозной радости для нас должен быть и праздник молодёжи — конфирмация, таким солнцеподобным путём наверх должна была быть и вся наша жизнь, каждый наш шаг, вздох.

–°–æ–≤—Ä–µ–º–µ–Ω–Ω—ã–π —á–µ–ª–æ–≤–µ–∫ –∫–∞–∫-—Ç–æ —É–∂–µ –Ω–µ —É–º–µ–µ—Ç —Ä–∞–¥–æ–≤–∞—Ç—å—Å—è ‚Äî –¥–∞–∂–µ –≤ –¥–µ—Ä–µ–≤–Ω–µ, –≥–¥–µ –∫—É–ª—å—Ç—É—Ä–∞ –±–æ–ª–µ–µ —Å–≤–æ–±–æ–¥–Ω–∞—è, –µ—Å—Ç–µ—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–∞—è, –≥–¥–µ –µ—â—ë –º–æ–∂–Ω–æ –ø–æ-–Ω–∞—Å—Ç–æ—è—â–µ–º—É, –æ—Ç —Å–µ—Ä–¥—Ü–∞ –ø–æ–≥—Ä—É–∑–∏—Ç—å—Å—è –≤ —Ä–∞–¥–æ—Å—Ç—å –∏ –≥–¥–µ –∫–∞–∂–¥–æ–µ –º–≥–Ω–æ–≤–µ–Ω–∏–µ –º–æ–∂–Ω–æ –ø–æ—á—É–≤—Å—Ç–≤–æ–≤–∞—Ç—å —Å–æ–≤–µ—Ä—à–µ–Ω—Å—Ç–≤–æ –∂–∏–∑–Ω–∏. –ù–∞—à–∞ –¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è –∑–∞–±—ã–≤–∞–µ—Ç –∏ –∏–≥—Ä—ã –ø—Ä–µ–¥–∫–æ–≤, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–µ —Å–æ—Ö—Ä–∞–Ω–µ–Ω—ã —É–∂–µ –ª–∏—à—å –≤ —à–∫–æ–ª–∞—Ö. –î—Ä–µ–≤–Ω–∏–π –ª–∞—Ç—ã—à –∑–Ω–∞–ª –±–µ—Å—Å—á—ë—Ç–Ω–æ–µ –∫–æ–ª–∏—á–µ—Å—Ç–≤–æ –∏–≥—Ä, –∏ –ø–æ—Ç–æ–º—É-—Ç–æ –µ–≥–æ –ø—Ä–∞–∑–¥–Ω–∏–∫ —Å–∏—è–ª –≤ —Ä–∞–¥–æ—Å—Ç–∏ –∏ –∫—Ä–∞—Å–æ—Ç–µ. –í–∏–¥–∞–º–∏ —Ç–∞–∫–∏—Ö –∏–≥—Ä –±—ã–ª–∏ –∏ –Ω–∞—à–∏ —Å—Ç–∞—Ä–∏–Ω–Ω—ã–µ —Ç–∞–Ω—Ü—ã, –∏ –∑–∞–≥–∞–¥–∫–∏, –∏ –Ω–∞—Ä–æ–¥–Ω—ã–µ –ø–µ—Å–Ω–∏. –Ý–∏—Ç–º–∏—á–Ω–æ–π –∏–≥—Ä–æ–π –±—ã–ª–∞ –∏ —Ä–∞–±–æ—Ç–∞, —á—Ç–æ –∑–≤—É—á–∞–ª–∞ –≤ –ø–µ—Å–Ω—è—Ö. –ü–µ–ª –∂—ë—Ä–Ω–æ–≤, –ø–µ–ª–∞ –¥–µ–≤—É—à–∫–∞, –∫–æ–≥–¥–∞ –º–æ–ª–æ–ª–∞ –∑–µ—Ä–Ω–æ. –ü–µ–ª–∏ –∫–æ—Å–∞, —Ç–æ–ø–æ—Ä, –ø–µ–ª –ø–∞—Ö–∞—Ä—å, –≤—Å–ø–∞—Ö–∏–≤–∞—è –ø–æ–¥—Å–µ–∫—É. –ü–µ—Å–Ω—è –ø—Ä–µ–≤—Ä–∞—â–∞–ª–∞ –∂–∏–∑–Ω—å –≤ –∏–≥—Ä—É, —Ä–∞–±–æ—Ç—É –≤ –º—É–∑—ã–∫—É. –ò–≥—Ä—ã –¥—Ä–µ–≤–Ω–µ–≥–æ –ª–∞—Ç—ã—à–∞ –±—ã–ª–∏ –≥–µ–ª–∏–æ—Ü–µ–Ω—Ç—Ä–∏—á–µ—Å–∫–∏–µ, –ø—Ä–æ—Ç–µ–∫–∞–ª–∏ –≤–æ–∫—Ä—É–≥ —Å–æ–ª–Ω—Ü–∞ –∫–∞–∫ —Å–≤–æ–µ–≥–æ —Ñ–æ–∫—É—Å–∞. –ö–∞–∫–∏–µ —Ç–æ–ª—å–∫–æ —Å–∏–º–≤–æ–ª—ã –Ω–µ —É–∫—Ä–∞—à–∞–ª–∏ —Å–æ–ª–Ω—Ü–µ! –°–æ–ª–Ω—Ü–µ –±—ã–ª–æ –≤—Å—é–¥—É, –≥–¥–µ –±—ã–ª–∏ —Ä–∞–¥–æ—Å—Ç—å –∏ —á–∏—Å—Ç–æ—Å–µ—Ä–¥–µ—á–∏–µ. –°–∏–º–≤–æ–ª–∞–º–∏ —Å–æ–ª–Ω—Ü–∞ –±—ã–ª–∏ –≤–µ–Ω–æ—á–µ–∫ —É –º–æ–ª–æ–¥–æ–π –¥–µ–≤—É—à–∫–∏, —à–∞–ø–∫–∞ –∏–∑ –∫—É–Ω–∏—Ü—ã —É –ø–∞—Ä–Ω—è. –û—Ç —Å–æ–ª–Ω—Ü–∞ –¥—Ä–µ–≤–Ω–∏–π –ª–∞—Ç—ã—à —É–ø–æ—ë–Ω–Ω–æ —á–µ—Ä–ø–∞–ª —Ä–∞–¥–æ—Å—Ç—å. –¢–æ–≥–¥–∞ —á–µ–ª–æ–≤–µ–∫ –±—ã–ª —á–∞—Å—Ç—å—é —Å–æ–ª–Ω—Ü–∞ –∏ –ø—Ä–∏—Ä–æ–¥—ã. –ù–æ –ø–æ—Å—Ç–µ–ø–µ–Ω–Ω–æ –≤—Å—ë –∏–∑–º–µ–Ω–∏–ª–æ—Å—å. –ß—Ç–æ –≤ –ø—Ä–∏—Ä–æ–¥–µ –±—ã–ª–æ –∏—Å–∫–ª—é—á–µ–Ω–∏–µ–º, —Ç–æ —á–µ–ª–æ–≤–µ–∫ —Å–æ –≤—Ä–µ–º–µ–Ω–µ–º —Å–¥–µ–ª–∞–ª –∑–∞–∫–æ–Ω–æ–º. –¢–∞–∫–∏–º –∏—Å–∫–ª—é—á–µ–Ω–∏–µ–º –≤ –ø—Ä–∏—Ä–æ–¥–µ –±—ã–ª–æ –∏ –≥–ª–∞–≤–µ–Ω—Å—Ç–≤–æ –∫—Ä—É–ø–Ω–æ-–≥–æ—Ä–æ–¥—Å–∫–æ–π –∫—É–ª—å—Ç—É—Ä—ã. –ì–æ—Ä–æ–¥ —Å–¥–µ–ª–∞–ª—Å—è –ø—Ä–æ—Ç–∏–≤–æ—Å–∏–ª–æ–π, –∫–æ—Ç–æ—Ä–∞—è –≤–æ–µ–≤–∞–ª–∞ —Å –ø—Ä–∏—Ä–æ–¥–æ–π, –ø–æ—Ä–∞–±–æ—â–∞–ª–∞. –ì–æ—Ä–æ–¥ –±–æ–ª—å—à–µ –Ω–µ —É—á–∏–ª—Å—è —É –ø—Ä–∏—Ä–æ–¥—ã, –Ω–æ –≤–µ–ª–µ–ª –µ–π —É—Å–≤–æ–∏—Ç—å –µ–≥–æ –æ–±—ã—á–∞–∏. –í —ç—Ç–æ–π –ø–∞—Ä–∞–∫—É–ª—å—Ç—É—Ä–µ –≥–æ—Ä–æ–¥–∞ –æ–±—Ä–∞–∑–æ–≤–∞–ª–æ—Å—å –∏ —á—Ç–æ-—Ç–æ –∫—Ä–∞—Å–∏–≤–æ–µ, –Ω–æ –µ—â—ë –±–æ–ª—å—à–µ –±–µ–∑–æ–±—Ä–∞–∑–Ω–æ–≥–æ. –ö–∞–∂–¥–∞—è —É–ª–∏—Ü–∞ –∫—Ä—É–ø–Ω–æ–≥–æ –≥–æ—Ä–æ–¥–∞ —è–≤–ª—è–µ—Ç—Å—è –∫–∞–∫ –±—ã —Ç—Ä–µ—Ç—å–µ–π –≥–ª–∞–≤–æ—é –∏–∑ –∫–Ω–∏–≥–∏ –ø—Ä–æ—Ä–æ–∫–∞ –ò—Å–∞–π–∏. –≠—Ç–æ –í–∞–≤–∏–ª–æ–Ω, –°–æ–¥–æ–º ‚Äî –º–Ω–æ–≥–æ —É –Ω–µ—ë –Ω–∞–∑–≤–∞–Ω–∏–π. –î—ã—Ö–∞–Ω–∏–µ –µ–≥–æ ‚Äî –ø–∞—Ä, –∫—Ä–æ–≤—å –µ–≥–æ ‚Äî —Å—Ç—Ä–∞—Å—Ç–∏, –≤–æ–∂–¥–µ–ª–µ–Ω–∏—è. –ù–∞—Ä—è–¥—É —Å –≥–æ—Ä–æ–¥–æ–º –ø—Ä–µ–æ–±—Ä–∞–∑—É–µ—Ç—Å—è –∏ –¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è. –ù–æ –≤ –¥–µ—Ä–µ–≤–Ω–µ –µ—â—ë —Å—Ç–æ–ª—å –º–Ω–æ–≥–æ —Å–∏–ª—å–Ω—ã—Ö –∏ —Å–≤–µ–∂–∏—Ö –∏–º–ø—É–ª—å—Å–æ–≤ –∂–∏–∑–Ω–∏, —á—Ç–æ –Ω–µ —Ç–∞–∫ —Å–∫–æ—Ä–æ —É–¥–∞—Å—Ç—Å—è –∏—Ö –∏—Å—á–µ—Ä–ø–∞—Ç—å –∏–ª–∏ –ø–æ—Ç—É—à–∏—Ç—å. –¢–∞–º –µ—â—ë –ø–æ–¥ –ø–æ–≤–µ—Ä—Ö–Ω–æ—Å—Ç—å—é —è–≤–ª–µ–Ω–∏–π —Ö—Ä–∞–Ω–∏—Ç—Å—è –≤—Å—è –Ω–µ–ø–æ—Ä–æ—á–Ω–æ—Å—Ç—å –∏ –∫—Ä–∞—Å–æ—Ç–∞ –º–∏—Ä–∞. –¢—É–¥–∞ –µ—â—ë –∏ –≥–æ—Ä–æ–∂–∞–Ω–∏–Ω –æ—Ç–ø—Ä–∞–≤–∏—Ç—Å—è –≤ —à–∫–æ–ª—É. –í–Ω–æ–≤—å –∏ –≤–Ω–æ–≤—å –±—É–¥–µ—Ç –æ–Ω –≤–æ–∑–≤—Ä–∞—â–∞—Ç—å—Å—è –≤ —Ö—Ä–∞–º –ø—Ä–∏—Ä–æ–¥—ã, —á—Ç–æ–±—ã –º–æ–ª–∏—Ç—å—Å—è –í–µ—á–Ω–æ –ü—Ä–µ–∫—Ä–∞—Å–Ω–æ–º—É. –û–Ω –±—É–¥–µ—Ç –∏—Å–∫–∞—Ç—å —Ç–∞–º –∏—Å—Ç–æ—á–Ω–∏–∫ –∂–∏–∑–Ω–∏, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–π –æ—Å–≤—è—Ç–∏–ª –±—ã –µ–≥–æ, –≤–æ–∑—Ä–æ–¥–∏–ª –±—ã –≤ –Ω—ë–º –Ω–æ–≤–æ–≥–æ —á–µ–ª–æ–≤–µ–∫–∞. –û—Å–æ–±–µ–Ω–Ω–æ —Ç–µ–ø–µ—Ä—å, –Ω–∞ –ø–µ—Ä–µ–ø—É—Ç—å–µ –Ω–æ–≤–æ–≥–æ –º–∏—Ä–∞, —Ç—É–¥–∞ –Ω–µ–ø—Ä–µ—Å—Ç–∞–Ω–Ω–æ –±—É–¥—É—Ç –æ—Ç–ø—Ä–∞–≤–ª—è—Ç—å—Å—è —Ç–æ–ª–ø—ã –ø–∏–ª–∏–≥—Ä–∏–º–æ–≤, —á—Ç–æ–±—ã –≤ –ø—Ä–µ–∫—Ä–∞—Å–Ω–æ–º –≤–∏–¥–µ–Ω–∏–∏ –ø—Ä–∏—Ä–æ–¥—ã –Ω–∞–π—Ç–∏ –¥–ª—è —Å–µ–±—è –Ω–æ–≤—ã–π –ò–µ—Ä—É—Å–∞–ª–∏–º –∏–ª–∏ –ú–µ–∫–∫—É.

__________

Нет человека, который ощущал бы себя более ничтожным, чем художник, когда он всматривается в сущность красоты. Все средства выражения: краски, звуки, слова — для него являются невыразимо убогими, чтобы передать ту исполинскую красоту, которой он поклоняется в природе и которую он жаждет воплотить в образ искусства. Краски и слова могут изобразить только формы и черты этой красоты, но как мало они могут дать человеку из самого дыхания красоты, её души. Только в звуках, в музыке мы более непосредственно и более глубоко чувствуем сущность прекрасного, нюансы речи, то, о чём говорит дух вечно прекрасного. Всё-таки музыка как искусство неуловимых чувств не может говорить в очертаниях, поэтому художник, чтобы достичь совершенства, должен объединить язык звуков с искусствами, которые изображают очертания души и ощутимого материального мира, — с живописью и поэзией. И может быть, в будущем появится такой мастер, который будет синтезировать принципы звука, красок и поэзии, и создаст творчество, в котором дышала бы не туманная иллюзия, но сама сущность красоты.

Тоска по такому искусству всегда меня беспокоит, когда я хожу пилигримом по просторам цветущей красоты Латвии. Если бы я, например, попробовал описать и запечатлеть июльский закат солнца, то мне не хватило бы красок и слов. Так мелодично-сверкающи сами цвета, их переходы и смены! Как в дуге радуги, меняется игра красок на закатном небе! Пурпур, фиолетовый, тающий в чистом золоте, золотисто-зелёный, ярко-зелёный, сине-зелёный, пока весь горизонт неба не становится прозрачно-голубым, синим, и на нём, как капли росы, рассыпаны звёзды. Особенно многообразны лучистые летние краски, когда на каждой ветке гнездится солнце. В тысячах нюансов видны эти пропитанные солнцем цвета, полутона, полутени. Язык даже одной тени так богат. Меняется солнце — меняются и цвета теней деревьев. И у каждого дерева они разные, очень нежные.

Луга в июне — разве все они не являются тканными нитями музыки покровами? Одно поле зеленовато-белое, в ромашках или в маргаритках, второе в синих колокольчиках; третье в коричневом щавеле или в красном клевере, или в золотистых лютиках. И бывают поля, на которых собраны все краски мира. Кажется, будто там всё усыпано звёздами. Днём они покидают Плеяды, чтобы украсить землю во всём соломоновом величии.

–ê —ç—Ç–∏ –Ω–µ–≤—ã—Ä–∞–∑–∏–º—ã–µ –≥–∞–º–º—ã –æ—Å–µ–Ω–Ω–∏—Ö –∫—Ä–∞—Å–æ–∫ –≤ –ø—Ä–∏—Ä–æ–¥–µ! –°–∞–º—ã–µ –∫—Ä–∞—Å–∏–≤—ã–µ –æ—Å–µ–Ω—å—é –∫–ª—ë–Ω—ã ‚Äî –≤–∏—à–Ω—ë–≤–æ-–∫—Ä–∞—Å–Ω—ã–µ, –∑–æ–ª–æ—Ç–∏—Å—Ç–æ-–∂—ë–ª—Ç—ã–µ –∏–ª–∏ –∂–µ–ª—Ç–æ–≤–∞—Ç–æ-–∑–µ–ª—ë–Ω—ã–µ. –Ý—è–±–∏–Ω–∞ —Å–æ —Å–≤–æ–∏–º–∏ –≥—Ä–æ–∑–¥—è–º–∏ —è–≥–æ–¥, –∫–∞–∂–µ—Ç—Å—è, —Å–æ–≤—Å–µ–º –∑–∞—Ä–¥–µ–ª–∞. –ë–µ—Ä—ë–∑—ã —Ä–∞–Ω–æ —Å—Ç–∞–Ω–æ–≤—è—Ç—Å—è —Å–≤–µ—Ç–ª–æ-–∂—ë–ª—Ç—ã–º–∏, —Ç–æ–≥–¥–∞ –∫–∞–∫ —è—Å–µ–Ω—å –∏ –æ—Ä–µ—à–Ω–∏–∫ –¥–æ–ª–≥–æ —Å–æ—Ö—Ä–∞–Ω—è—é—Ç –±–ª–µ–¥–Ω–æ-–∑–µ–ª—ë–Ω—ã–π —Ü–≤–µ—Ç. –î—É–±—ã ‚Äî —Å–∞–º—ã–µ —Å—Ç—Ä–∞–Ω–Ω—ã–µ –¥–µ—Ä–µ–≤—å—è, –∏—Ö –æ–¥–µ–∂–¥–∞ —á–∞—Å—Ç–æ –ø—ë—Å—Ç—Ä–∞—è, –∫–∞–∫ —É –¥—è—Ç–ª–∞: –Ω–µ–∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–µ –ª–∏—Å—Ç—å—è –∫–æ—Ä–∏—á–Ω–µ–≤—ã–µ, –¥—Ä—É–≥–∏–µ –∑–µ–ª—ë–Ω—ã–µ, –ø–æ–∫–∞ –≤—Å—ë –Ω–µ —Å–æ–ª—å—ë—Ç—Å—è –≤ –±—É—Ä—ã–π —Ü–≤–µ—Ç. –õ–∏—à—å —á—ë—Ä–Ω–∞—è –æ–ª—å—Ö–∞ –¥–æ–ª—å—à–µ –≤—Å–µ—Ö –æ—Å—Ç–∞—ë—Ç—Å—è –∑–µ–ª—ë–Ω–æ–π, –∏ –æ–Ω–∞ –∏ —Ç—ë–º–Ω—ã–µ –µ–ª–∏ –∫—Ä–∞—Å–∏–≤—ã–º–∏ –ø—è—Ç–Ω–∞–º–∏ –≤—ã–¥–µ–ª—è—é—Ç—Å—è –Ω–∞ –∂—ë–ª—Ç–æ–º —Ñ–æ–Ω–µ. –¢–∞–∫–æ–µ —á—É–¥–µ—Å–Ω–æ–µ –æ—Å–µ–Ω–Ω–µ–µ –∑—Ä–µ–ª–∏—â–µ —è –Ω–∞–±–ª—é–¥–∞–ª –Ω–∞ —Ö–æ–ª–º–∞—Ö –≠–º–±—É—Ç—ã –∏ –≤ –Ω–∏–∑–∏–Ω–µ –ì–∞—É–∏ –Ω–∞ –≥–æ—Ä–µ –æ–∫–æ–ª–æ –°–∏–≥—É–ª–¥—ã, –≥–¥–µ —Å–º–µ—é—â–µ–µ—Å—è –∑–æ–ª–æ—Ç–æ –±–µ—Ä—ë–∑ —Å–º–µ–Ω—è–ª–æ—Å—å –±–∞—Ä—Ö–∞—Ç–æ–º –µ–ª–µ–π, –∞ –≤–Ω–∏–∑—É —Å—Ç–µ–ª–∏–ª–∞—Å—å —è—Ä–∫–æ-–∑–µ–ª—ë–Ω–æ–π –ø—Ä—è–∂–µ–π –º—É—Ä–∞–≤–∞. –ü—Ä–∏—Ä–æ–¥–∞ –æ—Å–µ–Ω—å—é –≤–æ—Å–ø–ª–∞–º–µ–Ω—è–µ—Ç—Å—è –∫–∞–∫ –æ–≥–æ–Ω—å –≤–æ –≤—Å–µ–π —Å–≤–æ–µ–π –∫—Ä–∞—Å–µ, —á—Ç–æ–±—ã –ø–æ—Ç–æ–º –æ–ø—è—Ç—å –∏—Å—Ç–ª–µ—Ç—å –≤ —É–≥–ª—è—Ö.

–ö–æ–≥–¥–∞ —è –≤—Å–º–∞—Ç—Ä–∏–≤–∞–ª—Å—è –≤ —Å–≤–µ—Ä–∫–∞—é—â–∏–µ –ø–µ—Ä–µ–º–µ–Ω—ã –∫—Ä–∞—Å–æ–∫ –ø—Ä–∏—Ä–æ–¥—ã, –º–Ω–µ —á–∞—Å—Ç–æ –∫–∞–∑–∞–ª–æ—Å—å, —á—Ç–æ —è —Å–ª—ã—à—É –Ω–µ–∫—É—é –º—É–∑—ã–∫—É, —á—Ç–æ-—Ç–æ –Ω–µ—É–ª–æ–≤–∏–º–æ –º–µ–ª–æ–¥–∏—á–Ω–æ–µ, —Å–ª–æ–≤–Ω–æ —Å–ª–∞–±—ã–µ –æ—Ç–∑–≤—É–∫–∏ –∫–∞–∫–æ–≥–æ-—Ç–æ –∫–æ—Å–º–∏—á–µ—Å–∫–æ–≥–æ –∏ –≤–µ—á–Ω–æ–≥–æ –æ—Ä–∫–µ—Å—Ç—Ä–∞. –¢–æ–≥–¥–∞ —è –±—É–¥—Ç–æ —Å–∞–º –Ω–∞–ø–æ–ª–Ω—è—é—Å—å –¥–∏–≤–Ω—ã–º, —Å–ª–∞–¥–∫–∏–º —à–µ–ª–µ—Å—Ç–æ–º, –∏ –º–Ω–µ –∫–∞–∂–µ—Ç—Å—è, —á—Ç–æ –≤—Å—ë –≤–æ–∫—Ä—É–≥ –º–µ–Ω—è –≤—å—ë—Ç—Å—è –≤ —á—É–¥–Ω—ã—Ö –Ω–∞—Å—Ç—Ä–æ—è—Ö, –∏ —è —Å–∞–º —è–≤–ª—è—é—Å—å –≥–∏—Ä–ª—è–Ω–¥–æ–π –∑–æ–ª–æ—Ç–∏—Å—Ç—ã—Ö –ø–æ–ª—É—Ç–æ–Ω–æ–≤, –∫–æ—Ç–æ—Ä–∞—è –≤—Å–µ–º —Ç—Ä–µ–ø–µ—Ç–æ–º –¥—É—à–∏, –≤—Å–µ–π —Å–≤–æ–µ–π —Å—É—â–Ω–æ—Å—Ç—å—é —Å—Ç—Ä–µ–º–∏—Ç—Å—è –≤–∫–ª—é—á–∏—Ç—å—Å—è –≤ —Ä–∏—Ç–º –≤–µ—á–Ω–æ–π –≥–∞—Ä–º–æ–Ω–∏–∏ –ø—Ä–∏—Ä–æ–¥—ã.

*

–ü—É—Å—Ç—å –∫–∞–∂–¥—ã–π, –∫—Ç–æ –¥—É—Ö–æ–≤–Ω–æ —É—Å—Ç–∞–ª –∏ –∑–∞–±–æ–ª–µ–ª –º–µ–ª–∞–Ω—Ö–æ–ª–∏–µ–π –≤ —Å—Ç–µ–Ω–∞—Ö –≥–æ—Ä–æ–¥–∞, –±–µ—Ä—ë—Ç —Å–≤–æ–π —Ä—é–∫–∑–∞–∫ –∏ –æ—Ç–ø—Ä–∞–≤–ª—è–µ—Ç—Å—è –ø–∏–ª–∏–≥—Ä–∏–º–æ–º –±—Ä–æ–¥–∏—Ç—å –ø–æ –ø–æ–ª—è–º –∏ —Ö–æ–ª–º–∞–º –õ–∞—Ç–≤–∏–∏ —Å —è—Å–Ω—ã–º –∏ –ø—Ä–∏–ø–æ–¥–Ω—è—Ç—ã–º –¥—É—Ö–æ–º, –≤–±–∏—Ä–∞—è –µ—ë –∫—Ä–∞—Å–æ—Ç—É –∏ –ø–æ–∫–ª–æ–Ω—è—è—Å—å –µ–π! –ò –æ–Ω –≤–µ—Ä–Ω—ë—Ç—Å—è —Å –Ω–æ–≤—ã–º–∏ —Å–∏–ª–∞–º–∏ –∏ –Ω–∞–ø–æ–ª–Ω–µ–Ω–Ω—ã–π –Ω–æ–≤–æ–π –∂–∏–∑–Ω–µ—Ä–∞–¥–æ—Å—Ç–Ω–æ—Å—Ç—å—é.

* * *

–í –≠–º–±—É—Ç–µ

–ë—ã–≤–∞—é—Ç –º–≥–Ω–æ–≤–µ–Ω–∏—è, –∫–æ–≥–¥–∞ —á–µ–ª–æ–≤–µ–∫ —Å–∞–º —Å–µ–±–µ —Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–∏—Ç—Å—è –æ–±—É–∑–æ–π, –∫–æ–≥–¥–∞ –µ–º—É —Ö–æ—á–µ—Ç—Å—è —Å–±—Ä–æ—Å–∏—Ç—å –≤—Å–µ–≥–æ —Å–µ–±—è, –≤—Å—ë –ø–æ–∫–∞–∑–Ω–æ–µ –≤ —Å–µ–±–µ, –≤—Å—ë, —á—Ç–æ –ø—Ä–∏–¥–∞–ª–∏ –µ–º—É –æ—Ç–ª–æ–∂–µ–Ω–∏—è —Å—Ç–æ–ª–µ—Ç–∏–π, ‚Äî –∏ —Å—Ç–∞—Ç—å —Å–≤–æ–±–æ–¥–Ω—ã–º. –¢–∞–∫–∏–µ –º–≥–Ω–æ–≤–µ–Ω–∏—è –±—ã–≤–∞—é—Ç, –∫–æ–≥–¥–∞ –æ–Ω –ø–æ—Å–ª–µ –¥–æ–ª–≥–æ–≥–æ –≥–æ—Ä–æ–¥—Å–∫–æ–≥–æ –ø–ª–µ–Ω–∞ –æ–ø—è—Ç—å –≤–æ–∑–≤—Ä–∞—â–∞–µ—Ç—Å—è –≤ –ø—Ä–∏—Ä–æ–¥—É. –ö–∞–∫–∞—è –≥–æ–ª–æ–≤–æ–∫—Ä—É–∂–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–∞—è —Ä–∞–¥–æ—Å—Ç—å —Ç–æ–≥–¥–∞ –≤—Å–µ–π —Å—É—â–Ω–æ—Å—Ç—å—é –ø—Ä–∏–∂–∞—Ç—å—Å—è –∫ –±–æ–∂–µ—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ–π –∑–µ–ª—ë–Ω–æ–π –∑–µ–º–ª–µ –∏–ª–∏ –≥–æ—Ä—è—á–∏–º–∏ —â–µ–∫–∞–º–∏ –∫–∞—Å–∞—Ç—å—Å—è –º–æ–∫—Ä–æ–≥–æ –º—Ö–∞ —Å—Ç–∞—Ä–æ–≥–æ –¥–µ—Ä–µ–≤–∞! –°—Ç—Ä–∞–Ω–Ω–æ–µ —á—É–¥–æ —ç—Ç–æ —Å–∞–º—ã—Ö —á–æ–ø–æ—Ä–Ω—ã—Ö –¥–∞–º –Ω–∞ –ø—Ä–∏—Ä–æ–¥–µ –¥–µ–ª–∞–µ—Ç –¥–µ—Ç—å–º–∏, –¥–∞—ë—Ç —Ü–∏–≤–∏–ª–∏–∑–æ–≤–∞–Ω–Ω–æ–º—É —á–µ–ª–æ–≤–µ–∫—É —Å—Ç–∞—Ç—å ¬´–¥–∏–∫–∞—Ä—ë–º¬ª, –≤–æ–∑—Ä–æ–∂–¥–∞–µ—Ç –∫–∞–∂–¥–æ–≥–æ —Ö–æ—Ç—å –Ω–∞ –º–≥–Ω–æ–≤–µ–Ω–∏–µ. –ü—Ä–∏—Ä–æ–¥–∞ ‚Äî —Ö—Ä–∞–º, –≥–¥–µ —á–µ–ª–æ–≤–µ–∫ —Å–∫–æ—Ä–µ–µ –≤—Å–µ–≥–æ –∏—Å–ø—ã—Ç—ã–≤–∞–µ—Ç —Å–≤–æ–π —ç—Ç–∏—á–µ—Å–∫–∏–π –∫–∞—Ç–∞—Ä—Å–∏—Å. –ü–æ—á–µ–º—É –º—ã –Ω–µ —Ä–∞—Å—Ç—ë–º –æ–∫–æ–ª–æ –≤–µ—á–Ω—ã—Ö –∏—Å—Ç–æ—á–Ω–∏–∫–æ–≤? –ü–æ—á–µ–º—É –≤—Å–µ –Ω–∞—à–∏ —à–∫–æ–ª—ã –Ω–µ –Ω–∞—Ö–æ–¥—è—Ç—Å—è –Ω–∞ –ø—Ä–∏—Ä–æ–¥–µ: –≤ –±–æ–ª—å—à–∏—Ö —Å–∞–¥–∞—Ö, –Ω–∞ —Ü–≤–µ—Ç—É—â–∏—Ö –ø–æ–ª—è—Ö, —Ö–æ–ª–º–∞—Ö? –Ý–µ–±—ë–Ω–æ–∫ –¥–æ–ª–∂–µ–Ω —Ä–∞—Å—Ç–∏ –≤ –ø—Ä–∏—Ä–æ–¥–µ, –∞ –Ω–µ —Ä—è–¥–æ–º —Å –Ω–µ—é, –∫–∞–∫ —Ç–µ–ø–µ—Ä—å –ø—Ä–∏–Ω—è—Ç–æ. –û–Ω –¥–æ–ª–∂–µ–Ω —Ä–∞—Å—Ü–≤–µ—Å—Ç–∏ –Ω–∞ —Å–æ–ª–Ω—Ü–µ, –∞ –Ω–µ –≤ —É–≥—Ä—é–º—ã—Ö —Å—Ç–µ–Ω–∞—Ö. –ü—É—Å—Ç—å –æ–Ω –∏ –∑–Ω–∞–µ—Ç –ª–∏—à—å –æ–¥–∏–Ω —Å–≤–æ–π –º–∞—Ç–µ—Ä–∏–Ω—Å–∫–∏–π —è–∑—ã–∫, –Ω–æ —Ç–∞–∫–∂–µ –æ–Ω –¥–æ–ª–∂–µ–Ω –Ω–∞—É—á–∏—Ç—å—Å—è —è–∑—ã–∫–∞–º —Ü–≤–µ—Ç–æ–≤, —Å–æ–ª–Ω—Ü–∞ –∏ –≤–µ—Ç—Ä–∞, —á—Ç–æ–±—ã –ø–æ—Ç–æ–º —Å–æ–ª–Ω—Ü–µ –∏ –∫—Ä–∞—Å–æ—Ç–∞ —Å–æ–ø—É—Ç—Å—Ç–≤–æ–≤–∞–ª–∏ –µ–º—É –≤ –∂–∏–∑–Ω–∏.

Осенью все дороги «слезами плачут», и одинокий пеший путешественник чувствует себя более счастливым, желая оставить свой рюкзак до следующей весны, чем брести по осенним труднопроходимым местам. Моё паломничество в Эмбуте также происходило в день, когда все божественные стихии ходили по земле. И всё-таки, когда я несколько часов провёл в комнате ожидания на станции, а затем наконец ещё при свете дня выбрался на дорогу, то, хотя моросил мелкий дождь, я чувствовал себя более чем хорошо. Несколько вёрст за станцией по дороге — и, так сказать, нечаянно я нашёл церквушку Батес, которую знал по рассказам довольно давно, но не думал, что она может быть именно здесь. Это одна из наиболее типичных деревенских церквушек, которые я видал. Хотя она была построена около 1630 г., но такая малюсенькая и архаически седая, как со времён языческих. И вокруг такое же малюсенькое кладбище, созданное, наверное, для священников. Там, под листвою старых дубов, мы ждали, когда начнётся богослужение.

У церквушки очень большие окна, а дверь, кованная громадными гвоздями, наоборот, такая маленькая, что, входя, мы должны были низко наклониться — может быть, для того, чтобы посетителям уже внешне привить чувство смирения. Изнутри она примечательна орнаментами алтаря, резьбой по дереву и образами святых, ряд которых украшает балкон.

И тогда мы заметили, что попали на праздник жатвы, уборки урожая. На алтаре поставлены снопы колосьев. Один такой, побольше, был ещё на полу, а когда мы вошли, одна старушка принесла две головки капусты и, старательно постелив тонкую бумагу, положила на алтаре, а после другая — принесла большое яблоко. Может быть, это сохранилось от обычаев наших предков, потому что они также клали для своего Боженьки и душ умерших разные дары на жертвенник. Всё-таки это шло от сердца, и мне хотелось поцеловать руку седой матушки, положившей то большое яблоко на алтарь, — может быть, она, как вдова в притче Христовой, из своего малого имущества дала больше, чем богатые.

После церкви мы посетили санаторий служащих в Бате. Само здание (когда-то имение Батес) — современное красивое здание — увито чудесным красным виноградом. Сказочно красива вся окрестность с садом, глубоким оврагом, рощами, источником и «сердцем» Баты — церквушкой. И жёлтые осенние листья, вихрем кружившиеся вокруг нас, своим безумством красоты ещё долго будут застилать мои глаза.

И опять перед нами вились «близкие и дальние тропинки». Нас всё время упрямо сопровождал дождик, и когда мы вблизи Эмбуте наконец зашли в дом собрания баптистов спросить насчёт дороги, то были уже насквозь промокшими. Богослужение только что закончилось, и старенькие бабушки где-то в углу горячо еще дебатировали, и одна, более бойкая, сведущая, поучающим голосом им что-то объясняла. А из соседних помещений звучали хоралы репетиции хора. Так мы нашли истинную дорогу, и когда наконец поднялись в гору возле хутора Павару, нам открылась Эмбуте во всей своей красоте, в голубом тумане. Мы нашли приют в той самой усадьбе и провели воскресный вечер, обсыхая у потрескивающего огня очага и слушая его головокружительные сказки. Здесь было так хорошо! Хорошо, несмотря на то, что снаружи дома над горою ходила буря, и небо смешалось с землёю.

–≠—Ç–æ—Ç —Å–≤—è—â–µ–Ω–Ω—ã–π –¥–µ—Ä–µ–≤–µ–Ω—Å–∫–∏–π –ø–æ–∫–æ–π! –ö—Ç–æ –∂–µ, –ø–æ–¥–æ–±–Ω–æ –ø–æ—ç—Ç—É –ü–æ—Ä—É–∫—É, –Ω–µ –ø–æ—á—É–≤—Å—Ç–≤–æ–≤–∞–ª —Å–µ–±—è –≤ –Ω—ë–º –æ–±–ª–∞–≥–æ—Ä–æ–∂–µ–Ω–Ω—ã–º, –Ω–µ –æ—â—É—Ç–∏–ª —Ç–æ—Å–∫—É –ø–æ —á–∏—Å—Ç–æ—Ç–µ —Å–µ—Ä–¥—Ü–∞ –∏ –∫—Ä–∞—Å–æ—Ç–µ! –í—Å—è –¥—É—à–∞ –≤ —ç—Ç–æ–º —Å–ø–æ–∫–æ–π—Å—Ç–≤–∏–∏ –∫–∞–∂–µ—Ç—Å—è –æ–∫—Ä—ã–ª—ë–Ω–Ω–æ–π, –∑–≤—É—á–∞—â–µ–π, –∏ –∫–∞–∂–¥–æ–µ –¥—ã—Ö–∞–Ω–∏–µ –∂–∏–∑–Ω–∏, –∫–∞–∫ –∫–∞–ø–ª–∏ –º—ë–¥–∞, –ø–∞–¥–∞–µ—Ç –Ω–∞ —Å—Ç—Ä—É–Ω—ã, –≥–æ–≤–æ—Ä–∏—Ç –∑–æ–ª–æ—Ç—ã–º–∏ –∞–∫–∫–æ—Ä–¥–∞–º–∏ –≤ –Ω–µ–æ—Å–æ–∑–Ω–∞–Ω–Ω—ã—Ö –≥–ª—É–±–∏–Ω–∞—Ö –¥—É—à–∏. –ò —ç—Ç–æ—Ç –¥–µ—Ä–µ–≤–µ–Ω—Å–∫–∏–π —Å—Ç–∞—Ä–∏–∫, —Ä–∞—Å—Å–∫–∞–∑—ã–≤–∞—é—â–∏–π –æ —Å–≤–æ–∏—Ö —Ö–ª–æ–ø–æ—Ç–∞—Ö, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã—Ö —Ç–∞–∫ –º–Ω–æ–≥–æ –∏ –æ–Ω–∏ —Ç–∞–∫–∏–µ —Ç—è–∂—ë–ª—ã–µ. –ò –¥–µ—Ä–µ–≤–µ–Ω—Å–∫–∞—è —Å—Ç–∞—Ä—É—à–∫–∞, —á—å–∏ —Ä—É–∫–∏ –∏ –Ω–æ–≥–∏ –≤—Å–µ–≥–¥–∞ –≤ –¥–≤–∏–∂–µ–Ω–∏–∏, –∫–∞–∫ –ø—Ä—è–¥–∏–ª—å–Ω—ã–µ –∫–∞—Ç—É—à–∫–∏. –ò —ç—Ç–∞ –¥–µ—Ä–µ–≤–µ–Ω—Å–∫–∞—è –¥–µ–≤—É—à–∫–∞, –∫–æ—Ç–æ—Ä–∞—è —Ç–∞–∫ –ª—é–±–∏—Ç —Ü–≤–µ—Ç—ã, –∏ —É —Å–∞–º–æ–π –Ω–µ–≤–∏–Ω–Ω–∞—è –¥—É—à–∞ —Ü–≤–µ—Ç–∫–∞. –£ –Ω–µ—ë –≤ —Å–∞–¥—É —É–¥–∏–≤–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ –º–Ω–æ–≥–æ –æ—Å–µ–Ω–Ω–∏—Ö –≥–µ–æ—Ä–≥–∏–Ω–æ–≤ –∏ –∞—Å—Ç—Ä. –û–Ω–∞ —É—Ö–∞–∂–∏–≤–∞–µ—Ç –∑–∞ –Ω–∏–º–∏, –≤—ã—Ä–∞—â–∏–≤–∞–µ—Ç –∏—Ö, –∂–∏–≤—ë—Ç –∏ —Ä–∞—Å—Ü–≤–µ—Ç–∞–µ—Ç –≤–º–µ—Å—Ç–µ —Å –Ω–∏–º–∏. –ò –Ω–µ –æ—Å–æ–∑–Ω–∞–≤–∞—è —Ç–æ–≥–æ, —Ü–≤–µ—Ç—ë—Ç –∫—Ä–∞—Å–æ—Ç–æ—é –∏ —Å–∞–º–∞, –∫–∞–∫ —Ü–≤–µ—Ç–æ–∫, –∂–¥—ë—Ç —Ç–æ–≥–æ, –∫—Ç–æ –≤–æ—Å—Ö–∏—â–∞–ª—Å—è –±—ã –µ—é.

–ö–æ–≥–¥–∞ —è —É—Ç—Ä–æ–º –≤—Å—Ç–∞–ª –∏ –≤—ã—à–µ–ª –≤ –ø–æ–∫—Ä—ã—Ç—ã–π —Ä–æ—Å–æ—é —Å–∞–¥, –º–æ–π –≤–∑–≥–ª—è–¥ –Ω–µ–≤–æ–ª—å–Ω–æ —É–ø–∞–ª –≤–Ω–∏–∑, –≥–¥–µ –≤ —á–∏—Å—Ç–æ–º —É—Ç—Ä–µ–Ω–Ω–µ–º —Ç—É–º–∞–Ω–µ –¥—Ä–µ–º–∞–ª–∞ —Ä–æ–¥–∏–Ω–∞ –ò–Ω–¥—É–ª–∏—Å–∞.

Надеваем рюкзаки и направляемся по круче вниз, к дубравам и ясеневым рощам в низине. Осень ходит по верхушкам деревьев, осыпает листья и всё окутывает в золото и пурпур. Прекрасна жёлтая лиственная кровля над головой, но ещё более красива земля под ногами. Она — как чудесный ковёр в мусульманском храме. Надо только чуть прикрыть глаза, говорит моя другиня, и земля покажется ещё более сказочной. Садимся на камень, покрытый зелёным мхом, — и вдруг с небес вырывается целый поток света и половодьем заливает нас, и деревья, и многоцветную землю — всё, всё. Как в свете солнца всё изменяется — становится более прекрасным, более крылатым! Слышу рядом вздох: «Если бы я могла эту теплоту солнца сохранить на всю зиму…» — но осень расточает мне свои золотые улыбки, и это так хорошо. Идём дальше, изготавливаем длинные палки из орешника, и ноги вязнут в земле, и мокрые листья шуршат под ногами.

–ù–∞–∫–æ–Ω–µ—Ü –º—ã –¥–æ—Å—Ç–∏–≥–ª–∏ —Ö–æ–ª–º–∞ –ò–Ω–¥—É–ª–∏—Å–∞. –ü–æ –±–æ–∫–∞–º —Ö–æ–ª–º–∞ –¥–≤–∞ –≤–∞–ª–∞, —Å –æ–¥–Ω–æ–π —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—ã –µ–≥–æ –æ–∫—Ä—É–∂–∞–µ—Ç –±—É—Ä–Ω–∞—è —Ä–µ—á–∫–∞ –≠–º–±—É—Ç–µ. –í –Ω–∞—Ä–æ–¥–µ —Ä–∞—Å—Å–∫–∞–∑—ã–≤–∞—é—Ç, —á—Ç–æ 700 –ª–µ—Ç –Ω–∞–∑–∞–¥ –∑–¥–µ—Å—å —Å—Ç–æ—è–ª –¥–µ—Ä–µ–≤—è–Ω–Ω—ã–π –∑–∞–º–æ–∫ –≤–æ–∂–¥—è –ò–Ω–¥—É–ª–∏—Å–∞, –∏ –æ–Ω –≤–µ–ª–µ–ª –Ω–∞—Å—ã–ø–∞—Ç—å –≤–∞–ª—ã, —Å–¥–µ–ª–∞–≤—à–∏–µ –∑–∞–º–æ–∫ –Ω–µ–ø—Ä–∏—Å—Ç—É–ø–Ω—ã–º. –°–∞–º–∞ –≥–æ—Ä–∞ –ø–æ—Ä–æ—Å–ª–∞ —É–¥–∏–≤–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ –∫—Ä—É–ø–Ω—ã–º –æ—Ä–µ—à–Ω–∏–∫–æ–º –∏ —è—Å–µ–Ω—è–º–∏, –∂–µ–ª—Ç–æ–≤–∞—Ç–æ-–∑–µ–ª—ë–Ω—ã–µ –ª–∏—Å—Ç—å—è –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã—Ö –ø–µ—Ä–µ–ª–∏–≤–∞—é—Ç—Å—è –Ω–∞ —Å–æ–ª–Ω—Ü–µ, –∫–∞–∫ –∏–∑—É–º—Ä—É–¥—ã.

–Ý—è–¥–æ–º —Å —Ö–æ–ª–º–æ–º –ò–Ω–¥—É–ª–∏—Å–∞, –≤–Ω–∏–∑—É –Ω–∞–¥ —Ä–µ—á–∫–æ—é, –ø—Ä–æ—Å—Ç–∏—Ä–∞–µ—Ç—Å—è –¥–ª–∏–Ω–Ω–∞—è –∏ —É–∑–∫–∞—è –ß—ë—Ä—Ç–æ–≤–∞ –¥–∞–º–±–∞, –∫–æ—Ç–æ—Ä–∞—è –Ω–∞ —Å–∞–º–æ–º –¥–µ–ª–µ –≤—ã–≥–ª—è–¥–∏—Ç –Ω–µ–µ—Å—Ç–µ—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ. –¢–∞–º –∂–µ —Ç–∞–Ω—Ü–µ–≤–∞–ª—å–Ω–∞—è –ø–ª–æ—â–∞–¥–∫–∞, –∫—É–¥–∞ –∑–∞–µ–∑–∂–∞—é—Ç –∏ –≥–æ—Å—Ç–∏ –∏–∑ –õ–∏–µ–ø–∞–∏. –ù–µ–º–Ω–æ–≥–æ –¥–∞–ª—å—à–µ –≤–æ–∑–≤—ã—à–∞–µ—Ç—Å—è –í–æ–ª–∫–æ–≤–∞ –≥–æ—Ä–∞, —Ä—è–¥–æ–º —Å –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–π, –∫–∞–∫ –æ–≥—Ä–æ–º–Ω–∞—è —Ä–∞—Å—â–µ–ª–∏–Ω–∞, –∑–∏—è–µ—Ç –í–æ–ª—á–∏–π –æ–≤—Ä–∞–≥ ‚Äî —É–∑–∫–∏–π, –∑–∞–≤–∞–ª–µ–Ω–Ω—ã–π —Å—Ç–≤–æ–ª–∞–º–∏ –¥–µ—Ä–µ–≤—å–µ–≤, –ø–æ—Ä–æ—Å—à–∏–π —Å–µ–¥—ã–º –º—Ö–æ–º, –ø–∞–ø–æ—Ä–æ—Ç–Ω–∏–∫–æ–º, —Å —Ä—É—á–µ–π–∫–æ–º –ø–æ—Å–µ—Ä–µ–¥–∏–Ω–µ. –ú–æ–≥—É—á–∏–µ –∑–∞–º—à–µ–ª—ã–µ –µ–ª–∏ –∑–∞—Å–ª–æ–Ω—è—é—Ç –Ω–µ–±–æ. –í—ã–π–¥—è –∏–∑ –æ–≤—Ä–∞–≥–∞, –º—ã —É–∂–µ –≤—Å–∫–æ—Ä–µ –æ–∫–∞–∑—ã–≤–∞–µ–º—Å—è —É —Ü–µ—Ä–∫–≤—É—à–∫–∏ –≠–º–±—É—Ç—ã, –∫–æ—Ç–æ—Ä–∞—è —Å—Ç–æ–∏—Ç —Ç—ã–ª—å–Ω–æ–π —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω–æ–π –∫ –≤–æ—Ä–æ—Ç–∞–º.

–ê –Ω–∏–∂–µ –ì–æ—Ä–∞ –Ý—ã—Ü–∞—Ä–µ–π —Å —Ä–∞–∑–≤–∞–ª–∏–Ω–∞–º–∏ –Ω–µ–º–µ—Ü–∫–æ–≥–æ –¥–≤–æ—Ä—Ü–∞, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–π —Å–≥–æ—Ä–µ–ª –ª–∏—à—å –¥–≤–∞ –≥–æ–¥–∞ –Ω–∞–∑–∞–¥. –≠—Ç–∞ –∑–µ–º–ª—è –≤—Å—è –ø–æ–ª–Ω–∞ —Ç–∞–π–Ω. –°–æ—Ç–Ω–∏ –ø–æ–∫–æ–ª–µ–Ω–∏–π —Ç–æ–ø—Ç–∞–ª–∏ –µ—ë, –∏ –∏–∑ –∫–∞–∂–¥–æ–≥–æ –º–µ–ª—å—á–∞–π—à–µ–≥–æ –∫–∞–º–µ—à–∫–∞ –≥–æ–≤–æ—Ä–∏—Ç –∏—Å—Ç–æ—Ä–∏—è —Å–≤–æ–∏–º —è–∑—ã–∫–æ–º.

–ú–æ–π —Å–∞–º—ã–π –∫—Ä—ã–ª–∞—Ç—ã–π –ø—Ä–∏–≤–µ—Ç –∫—Ä–∞—é –º–µ—á—Ç–∞–Ω–∏–π –∏ –ª—é–±–≤–∏ –ò–Ω–¥—É–ª–∏—Å–∞ –∏ –ê—Ä–∏–∏! –û—Å–µ–Ω–Ω–µ–µ –∑–æ–ª–æ—Ç–æ –æ—Å—Ç–∞–≤–∏–ª–æ —Å–≤–æ—é —á–∞—Å—Ç—å –∏ –≤ –º–æ–µ–π –¥—É—à–µ, –∏ –º–Ω–µ –∫–∞–∂–µ—Ç—Å—è, —á—Ç–æ –µ–≥–æ —Ö–≤–∞—Ç–∏—Ç –¥–æ —Å–ª–µ–¥—É—é—â–µ–≥–æ –ª–µ—Ç–∞.

–í –Ø—É–Ω–ø–∏–ª—Å–µ –∏ –≤ –î–æ–±–µ–ª–µ

–ò—é–Ω—å—Å–∫–∞—è –Ω–æ—á—å! –ö–∞–∫—É—é —Å–ª–∞–¥–∫—É—é, —á—É–¥–µ—Å–Ω—É—é –≤–ª–∞—Å—Ç—å –∏–º–µ—é—Ç —Ç–≤–æ–∏ –æ–±—ä—è—Ç–∏—è! –¶–≤–µ—Ç—É—Ç –¥–µ—Ä–µ–≤—å—è, —Ç—Ä–∞–≤–∞, —Ü–≤–µ—Ç—ë—Ç –¥—É—à–∞, —Ü–≤–µ—Ç—ë—Ç –∫—Ä–æ–≤—å. –û—Ç –∫–∞–∂–¥–æ–π –ø—ã–ª–∏–Ω–∫–∏ –ø–æ–¥–Ω–∏–º–∞–µ—Ç—Å—è —Ç–æ—Å–∫–∞ –ø–æ —Ü–≤–µ—Ç–µ–Ω–∏—é.

–ë—Ä–æ–∂—É –ø–æ –Ø—É–Ω–ø–∏–ª—Å–∫–æ–º—É –ø–∞—Ä–∫—É –≤–¥–æ–ª—å –æ–±—Ä—ã–≤–∞ —Ä–µ—á–∫–∏, –∏ –º–Ω–µ –∫–∞–∂–µ—Ç—Å—è, —á—Ç–æ –º–µ–Ω—è –Ω–µ–∂–Ω–æ –Ω–µ—Å—É—Ç –∫—Ä—ã–ª–∞—Ç—ã–µ —Ä—É–∫–∏. –ü–æ–¥ –º–æ–≥—É—á–µ–π —Å–µ–Ω—å—é –¥–µ—Ä–µ–≤—å–µ–≤ —Ç–∞–∫ –≤–µ—á–Ω–æ, —Ç–∞–∫ –±–ª–∞–∂–µ–Ω–Ω–æ-—Ä–æ–±–∫–æ. –ù–æ—á–Ω–∞—è —Ç–∏—à–∏–Ω–∞ –ø–ª–∞–º–µ–Ω–µ–º —Ä–∞—Å—Ü–≤–µ—Ç–∞–µ—Ç –≤–æ –º–Ω–µ, –∫–∞–∂–¥—É—é –∫–ª–µ—Ç–æ—á–∫—É –Ω–∞–∫–∞–ª–∏–≤–∞–µ—Ç, –æ—á–∏—â–∞–µ—Ç –∏ –ø–µ—Ä–µ—Ä–æ–∂–¥–∞–µ—Ç. –î—É—à–∞ —É–ª–µ—Ç–∞–µ—Ç –∏–∑ —Ç–µ–ª–µ—Å–Ω–æ–π —Å–∫–æ–≤–∞–Ω–Ω–æ—Å—Ç–∏, –∫–∞–∫ –ø—Ç–∏—Ü–∞ –∏–∑ –≥–Ω–µ–∑–¥–∞, –Ω—ã—Ä—è–µ—Ç –≤ —Å–ª–∞–¥–∫—É—é —Ç—å–º—É –∂–∏–∑–Ω–∏, —Ç–æ—Å–∫—É–µ—Ç, –≥–æ—Ä–∏—Ç, –º–æ–ª—è—â–µ –∑–æ–≤—ë—Ç...

Как жизнь изменяет человека: хотя он близок к природе, однако забывает смотреть на всё глазами природы. Он всё может воспринимать лишь с точки зрения своей узкой жизни. Как мало людей, с которыми можно быть как дитя — простым, свободным и бесконечно правдивым. С этой молодёжью можно поговорить обо всём, что лежит на сердце. Эти деревенские девушки, полные неясных мечтаний, тоски, красоты… Девушка — как росистый цветок, как листок, на котором скопилась чистая дождевая вода. Она любит ходить одна в цветущие ночи по краю ручья, по рощам, по лугам, рвать цветы, плести их в веночек, босые ноги омыть в утренней росе; и нести свои мечты, хранимые глубоко в сердце, как святыню, которую ни день, ни ночь не имеют права знать. И эти мечты — такие светлые, чистосердечные, сказочные. Нежданно-негаданно однажды придёт Он — сильный, красивый, возьмёт её в свои чудные руки, поднимет в своей любви между беспредельностью и землёй. Она не знает, кому она верит, но верит она всем своим существом. Её мечтаниям нет границ, они цветут, как сад, в котором гуляют солнце и рои пчёл. Она чувствует себя такой одинокой, и ночь для неё — единственный, самый близкий друг, и только ночь слышит, о ком она так тоскует, чьё имя у неё на губах.

–û–∫—Ä–µ—Å—Ç–Ω–æ—Å—Ç—å –Ø—É–Ω–ø–∏–ª—Å–∞ —Å–∞–º–∞ –ø–æ —Å–µ–±–µ –Ω–µ –æ—á–µ–Ω—å –∫—Ä–∞—Å–∏–≤–∞, –ª–∏—à—å –º–æ–≥—É—á–∏–π –∑–∞–º–æ–∫ —Å –∫—Ä–∞—Å–∏–≤—ã–º –ø–∞—Ä–∫–æ–º, —Ü–µ—Ä–∫–æ–≤—å—é –∏ —É—Å–∞–¥—å–±–æ–π —Å–≤—è—â–µ–Ω–Ω–∏–∫–∞ –ø—Ä–∏–≤–ª–µ–∫–∞–µ—Ç –≤–Ω–∏–º–∞–Ω–∏–µ. –Ø—Ä–æ–∫ –∏ —Ö–æ–ª–º –ö–∞—Ä–∞—Ç–∞–≤—É, –¥—Ä–µ–≤–Ω–µ–µ –ª–∞—Ç—ã—à—Å–∫–æ–µ –≥–æ—Ä–æ–¥–∏—â–µ –≤ –Ω–µ—Å–∫–æ–ª—å–∫–∏—Ö –≤—ë—Ä—Å—Ç–∞—Ö –∑–∞ –∑–∞–º–∫–æ–º, –∏ —Ö–æ–ª–º –≠–ª–ª–µ—Å, –≤–µ—Å—å —É—Ç–æ–ø–∞—é—â–∏–π –≤ –±–µ—Ä—ë–∑–æ–≤—ã—Ö —Ä–æ—â–∞—Ö.

–ù–µ–¥–∞–ª–µ–∫–æ –æ—Ç —Ö–æ–ª–º–∞ –ö–∞—Ä–∞—Ç–∞–≤—É, —É —Ö—É—Ç–æ—Ä–∞ –õ–∏–µ–ª–∞–ø—Å–∞—É—é –ª–µ–∂–∏—Ç –æ–∑–µ—Ä–æ –ê–ø—Å–∞—É—é, —Å –±–µ—Ä–µ–≥–∞–º–∏, –∑–∞—Ä–æ—Å—à–∏–º–∏ –ª–µ—Å–æ–º. –°–æ–ª–Ω—Ü–µ –Ω–∞–¥ —Ä–æ—â–∞–º–∏ –∏–≥—Ä–∞–ª–æ –≤ –≤–æ–ª–Ω–∞—Ö, –∫–æ–≥–¥–∞ –º—ã –ø–ª—ã–ª–∏ –ø–æ –æ–∑–µ—Ä—É –Ω–∞ –ª–æ–¥–∫–µ, —Å –ø–µ—Å–Ω—è–º–∏, —Å–º–µ—è—Å—å –∏ —Ä–∞–¥—É—è—Å—å. –í —Å–≤–µ—Ç–ª–æ–º –ø–µ—Ä–µ–ª–∏–≤–µ –≤–æ–¥—ã, –∫–∞–∑–∞–ª–æ—Å—å, —Ç–∞–Ω—Ü–µ–≤–∞–ª —Å –Ω–∞–º–∏ –≤–µ—Å—å –≥–æ–ª—É–±–æ–π –ø—Ä–æ—Å—Ç–æ—Ä –Ω–µ–±–∞.

Уже была ночь, когда мы оказались у церкви усадьбы Анны. Сладкая медовая тишь под деревьями, окружающими церковь. Воля человека теряет власть над ним в такую ночь. Вход в церковь закрывают огромные вязы и липы, у ног которых лежит полуразрушенный седой каменный вал. Внизу — высокие заросли ольхи, в которых головокружительно соревнуется хор соловьёв. Как хорошо брести по высокой, влажной от дождя траве и чувствовать тёплую влагу вокруг себя, и впитывать телом и духом аромат сирени! Церковный сад — настоящий храм сирени и акаций. Природа украшена богаче, чем самые роскошные храмы. Воздух словно насыщен благовониями: маслами, ладаном, фимиамом. В церковном саду — старые могилы. Есть и другое кладбище напротив, через дорогу, также утопающее в сирени, заросшее акациями, цветущими деревьями и кустарниками.

–Ø –≤ –∂–∏–∑–Ω–∏ –Ω–µ –≤–¥—ã—Ö–∞–ª —Ç–∞–∫–æ–µ —á—É–¥–æ –∞—Ä–æ–º–∞—Ç–æ–≤, —Ç–∞–∫–æ–µ –≤–æ–ª—à–µ–±—Å—Ç–≤–æ –∫—Ä–∞—Å–æ–∫ —Ü–≤–µ—Ç–æ–≤, –∫–∞–∫ –≤ —ç—Ç–∏ –Ω–µ—Å–∫–æ–ª—å–∫–æ –º–≥–Ω–æ–≤–µ–Ω–∏–π –æ–∫–æ–ª–æ —Ü–µ—Ä–∫–≤–∏ —É—Å–∞–¥—å–±—ã –ê–Ω–Ω—ã! –ï—Å–ª–∏ –±—ã –∑–æ–¥—á–∏–µ –ø—Ä–µ–∂–¥–µ –≤—Å–µ–≥–æ –∑–∞–±–æ—Ç–∏–ª–∏—Å—å –æ —Ç–æ–º, —á—Ç–æ–±—ã –≤–æ–∫—Ä—É–≥ —Ü–µ—Ä–∫–≤–∏ –≤—Å–µ–≥–¥–∞ —Ü–≤–µ–ª–∏ —Ü–≤–µ—Ç—ã –∏ –¥–µ—Ä–µ–≤—å—è, —Ç–æ–≥–¥–∞ —á–µ–ª–æ–≤–µ–∫ –±—ã —Å–∞–º –∫–æ–≥–¥–∞-—Ç–æ –æ—â—É—Ç–∏–ª –Ω–µ–æ—Å–æ–∑–Ω–∞–Ω–Ω–æ, —á—Ç–æ –∏—Å—Ç–∏–Ω–Ω—ã–π —Ö—Ä–∞–º –±–æ–∂–∏–π –¥–æ–ª–∂–µ–Ω –±—ã—Ç—å –ø–æ—Å—Ç—Ä–æ–µ–Ω –Ω–µ –∏–∑ –∫–∞–º–Ω—è –∏ –¥–µ—Ä–µ–≤–∞, –Ω–æ —á—Ç–æ –æ–Ω —É–∂–µ –∏–º–µ–µ—Ç—Å—è –≤ –∫–∞–∂–¥–æ–º –º–µ—Å—Ç–µ, –≥–¥–µ —á–µ–ª–æ–≤–µ–∫ –ø–µ—Ä–µ–∂–∏–≤–∞–µ—Ç, –≤–±–∏—Ä–∞–µ—Ç –≤ —Å–µ–±—è –±–æ–∂–µ—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω—É—é –∫—Ä–∞—Å–æ—Ç—É.

–û—Ç–ø—Ä–∞–≤–ª—è–µ–º—Å—è –¥–∞–ª—å—à–µ. –£–∂–µ –∏–∑–¥–∞–ª–∏ —Å–ª—ã—à–Ω–æ, –∫–∞–∫ –≤–ø–µ—Ä–µ–¥–∏ –≥—Ä–æ—Ö–æ—á–µ—Ç –≤–æ–¥—è–Ω–∞—è –º–µ–ª—å–Ω–∏—Ü–∞. –í–æ–∑–ª–µ —à–ª—é–∑–∞ –ø–æ–¥ –º–æ—Å—Ç–æ–º –≤–æ–¥–∞ –≤ –∫–∞–º–µ–Ω–∏—Å—Ç–æ–π —Ä–µ–∫–µ –ë–µ—Ä–∑–µ —Ä–∞–∑–ª–µ—Ç–∞–µ—Ç—Å—è –±–µ–ª–æ–π –±—Ä–∏–ª–ª–∏–∞–Ω—Ç–æ–≤–æ–π –ø–µ–Ω–æ–π.

–ò –Ω–∞–¥ –Ω–µ—é —Ä–∞—Å–∫–∏–Ω—É–ª–∏—Å—å –æ–≥—Ä–æ–º–Ω—ã–µ —Ü–≤–µ—Ç—É—â–∏–µ –∫–∞—à—Ç–∞–Ω—ã. –í–¥–∞–ª–∏ –∫—É–∫—É—à–∫–∞ –∑–∞–∫—É–∫–æ–≤–∞–ª–∞. –û–¥–∏–Ω–æ–∫–æ –∑–≤—É—á–∏—Ç –≥–æ–ª–æ—Å –∫–æ—Ä–æ—Å—Ç–µ–ª–∏. –ë–µ–ª—ã–π —Ç—É–º–∞–Ω –ø–æ–¥–Ω–∏–º–∞–µ—Ç—Å—è –∏–∑ –Ω–∏–∑–∏–Ω, –ø–æ —É—Ç—Ä–∞–º —É–∂–µ —è—Ä–∫–æ —Å–≤–µ—Ç–∏—Ç—Å—è...

–Ý–∞–Ω–æ —É—Ç—Ä–æ–º –≤—Ö–æ–¥–∏–º –≤ –î–æ–±–µ–ª–µ. –ù–µ–æ–∂–∏–¥–∞–Ω–Ω–æ—Å—Ç—å –¥–ª—è –Ω–∞—Å ‚Äî —Ä—É–∏–Ω—ã –∑–∞–º–∫–∞, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–µ –æ—Å—Ç–∞–≤–ª—è—é—Ç –º–æ—â–Ω–æ–µ –≤–ø–µ—á–∞—Ç–ª–µ–Ω–∏–µ. –ü–æ —Å—Ä–∞–≤–Ω–µ–Ω–∏—é —Å –Ω–∏–º–∏ –≤—Å–µ –¥—Ä—É–≥–∏–µ, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–µ —è –≤–∏–¥–µ–ª, –∫–∞–∂—É—Ç—Å—è –Ω–µ–∑–Ω–∞—á–∏—Ç–µ–ª—å–Ω—ã–º–∏. –í –æ–≤—Ä–∞–≥–µ –ë–µ—Ä–∑–µ –∑–≤—É—á–∞—Ç —Ç—Ä–µ–ª–∏ –æ–±–µ–∑—É–º–µ–≤—à–∏—Ö —Å–æ–ª–æ–≤—å—ë–≤. –£–∂–µ —Å–µ—Ä–µ–¥–∏–Ω–∞ –¥–Ω—è, –∞ —è —Ç–∞–∫ —É—Å—Ç–∞–ª –¥—É—Ö–æ–º, –∏ –Ω–æ–≥–∏ –µ–¥–≤–∞ —Ö–æ–¥—è—Ç. –ù–æ —Ç–∞–∫–æ–π –Ω–µ–±—ã–≤–∞–ª—ã–π, —Å–ª–∞–¥–∫–∏–π –¥—É—Ä–º–∞–Ω –≤ –∫–∞–∂–¥–æ–π –∫–ª–µ—Ç–æ—á–∫–µ, –≤ –∫–∞–∂–¥–æ–π –∫–∞–ø–ª–µ –∫—Ä–æ–≤–∏‚Ķ –¢–∞–∫ –Ω–µ–∂–Ω–æ, —Ç–∞–∫ —Ö–æ—Ä–æ—à–æ.

Входим в город. Седые деревянные домики тонут в сирени — радостно смотреть. Со всех сторон нам улыбается сиреневое чудо. Голова тяжёлая, опьянённая впечатлениями, но глаза не перестают погружаться в эту непостижимую сказку красок.

–û—Ç –°–∏–Ω–µ–π –≥–æ—Ä—ã –≤ –ë—É—Ä—Ç–Ω–∏–µ–∫–∏

–∏ –î–∏–∫–ª–∏

Прошёл дождь. Воздух такой свежий, ласкающий. Кажется, каждая пылинка смыта с души: и цивилизация, и влечения, и беспокойство — всё, всё лишнее. Мне кажется, я остался теперь наедине с собою, с неутолимой жаждой жизни. Мне не надо больше ничего, лишь только зелёную землю, — и отправляясь пилигримом к ней, я хочу учиться тому, что в городе позабыл, — жить. Наклонившись к обочине дороги, я попрошу цветок учить меня своей красоте, муравья — учить быть мудрым, как он, пчелу — учить крылатой радости. И опять почувствую, что я не один — зелёная земля расцветает во мне, и миллиарды существ идут одной дорогой со мною.

С восходом солнца попадаем на Синюю гору. Сквозь глубокие тени ветвей росистых деревьев падает серебро, смарагд, золото нам в глаза, в душу, и мы наполняемся странными, сияющими чувствами. И чем выше поднимаемся в светлой тишине, тем более торжественно становится у нас на душе. Синяя гора — гора богов. Здесь прежде находилась обитель богов, и когда они покинули это время и пространство, уходя в вечность, люди построили здесь святилища, упоминая и благословляя тех, кто всё ещё в каждом шаге жизни и вздохе не переставали посылать свою помощь и благо. На вершине Синей горы, которую до сих пор зовут «горой жертвоприношений», когда-то была священная роща — место жертвоприношений кривов-жрецов. Здесь был жертвенник, священный огонь которого светился на всю окрестность. Говорят, что ещё в прошлом столетии здесь бывали жертвоприношения.

–ì–æ—Ä–∞ –∂–µ—Ä—Ç–≤–æ–ø—Ä–∏–Ω–æ—à–µ–Ω–∏–π —Ç–µ–ø–µ—Ä—å –ø–æ—Ä–æ—Å–ª–∞ –º–æ–≥—É—á–∏–º–∏ –ø—ã—à–Ω—ã–º–∏ –ª–∏–ø–∞–º–∏, –æ—Ä–µ—à–Ω–∏–∫–æ–º, –æ—Å–∏–Ω–∞–º–∏. –° –Ω–µ—ë –≤–∏–¥–Ω—ã –æ–∫—Ä–µ—Å—Ç–Ω—ã–µ –µ–ª—å–Ω–∏–∫–∏ –∏ –±–æ–ª–æ—Ç–∞, –∏ –∑–µ—Ä–∫–∞–ª–æ –æ–∑–µ—Ä–∞ –ë—É—Ä—Ç–Ω–∏–µ–∫—É –≤–¥–∞–ª–∏.

–Ý—è–¥–æ–º —Å —ç—Ç–æ–π –°–∏–Ω–µ–π –≥–æ—Ä–æ–π –Ω–∞—Ö–æ–¥–∏—Ç—Å—è –¢–∏—Ö–∞—è –≥–æ—Ä–∞ —Å –∏—Å—Ç–æ—á–Ω–∏–∫–æ–º. –ï—Å—Ç—å —Ç–∞–º —Ä–∞—Å—â–µ–ª–∏–Ω–∞, –Ω–∞–¥ –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–π —Ä–∞—Å—Ç—ë—Ç –æ—Ä–µ—à–Ω–∏–∫. –ù–∞—à–∏ –¥–µ–¥—ã –µ—â—ë –≤–∏–¥–µ–ª–∏, —á—Ç–æ —Ç–∞–º –ª–∏–ª—Å—è —Ö—Ä—É—Å—Ç–∞–ª—å–Ω—ã–π –∏—Å—Ç–æ—á–Ω–∏–∫. –ò —Ç–µ–ø–µ—Ä—å —Ä–æ–∂–¥–∞–µ—Ç—Å—è –∫–∞–∫–∞—è-—Ç–æ —É–≤–µ—Ä–µ–Ω–Ω–æ—Å—Ç—å, —á—Ç–æ –∏—Å—Ç–æ—á–Ω–∏–∫ –≤ –∑–µ–º–ª–µ —Ç–æ–ª—å–∫–æ –∑–∞—Å–æ—Ä–∏–ª—Å—è, —á—Ç–æ –Ω–∞–¥–æ –ª–∏—à—å –Ω–µ–º–Ω–æ–≥–æ –ø–æ–∫–æ–ø–∞—Ç—å ‚Äî –∏ –≤–Ω–æ–≤—å –ø—Ä–æ–±—å—ë—Ç—Å—è —Å—Ç—Ä—É—è –∂–∏–≤–æ–π –≤–æ–¥—ã, –∫–æ—Ç–æ—Ä–∞—è –±—É–¥–µ—Ç –∏–º–µ—Ç—å —Å–∏–ª—É, –∫–∞–∫ –ø—Ä–µ–∂–¥–µ, —Ü–µ–ª–∏—Ç—å –±–æ–ª—å–Ω—ã—Ö, —Å–ª–µ–ø—ã–º –¥–∞—Å—Ç —É–≤–∏–¥–µ—Ç—å —Å–≤–µ—Ç —Å–æ–ª–Ω—Ü–∞. –°–≤—è—â–µ–Ω–Ω–∞—è —Ç–∏—à–∏–Ω–∞ –∑–¥–µ—Å—å, –ª–∏—à—å –∫—É–∫—É—à–∫–∞ –≥–¥–µ-—Ç–æ –≥–ª—É–±–æ–∫–æ –≤–Ω–∏–∑—É —Ç–∞–∏–Ω—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ –∫—É–∫—É–µ—Ç.

Приближается вечер, и мы спешим дальше, потому что наш путь ещё не завершён. И вдруг снова далеко за нами вырастает Синяя гора — синяя, волшебно туманно-синяя.

–ò –æ–ø—è—Ç—å —Å –Ω–∞–º–∏ —Å–≤–µ—Ä–∫–∞—é—â–∏–µ –Ω–∞ —Å–æ–ª–Ω—Ü–µ –ø–æ–ª—è–Ω—ã. –ï—Å—Ç—å –º–µ—Å—Ç–∞, –≥–¥–µ —Ç–∞–∫ —á—É–¥–µ—Å–Ω–æ —Ö–æ—Ä–æ—à–æ, —á—Ç–æ –Ω–µ —Ö–æ—á–µ—Ç—Å—è –∏–¥—Ç–∏ –¥–∞–ª—å—à–µ. –°—Ç–æ–∏—Ç –∂–∏—Ç—å, –∫–æ–≥–¥–∞ –≤–∏–¥–∏—à—å, –∫–∞–∫ –∑–µ–ª—ë–Ω–∞—è —Ç—Ä–∞–≤–∫–∞ —Å—Ç–µ–ª–µ—Ç—Å—è –ø–æ–≤–µ—Ä—Ö –ø—ã–ª—å–Ω–æ–π –ø—É—Å—Ç–æ—Ç—ã. –ò —Å—Ç–æ —Ä–∞–∑ —Å—Ç–æ–∏—Ç, –∫–æ–≥–¥–∞ –≤–∏–¥–∏—à—å —Ä–æ—â–∏, –ø–æ–ª—è, –Ω–µ–±–æ —Ç–∞–∫–∏–º–∏ —Å–∫–∞–∑–æ—á–Ω–æ –∫—Ä–∞—Å–∏–≤—ã–º–∏. –ë–ª–∏–∂–µ –≤—Å–µ–≥–æ –º–Ω–µ –≤ –ø—Ä–∏—Ä–æ–¥–µ –±–µ–ª—ã–µ –±–µ—Ä—ë–∑–æ–≤—ã–µ —Ä–æ—â–∏. –û–Ω–∏ –Ω–∞—Å—Ç–æ—è—â–∏–µ —Å–≤—è—Ç–∏–ª–∏—â–∞, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–µ, –∏ –¥–ª—è –Ω–∞—Å, –∫–∞–∫ –¥–ª—è –ª–∞—Ç—ã—à–∞ –≤ —Å—Ç–∞—Ä–∏–Ω—É, –¥–æ–ª–∂–Ω—ã –±—ã—Ç—å —Å–≤—è—â–µ–Ω–Ω—ã–º–∏. –ö–æ–≥–¥–∞ –∏–∑–¥–∞–ª–∏ –≤–∏–¥–∏—à—å —Å—Ç—Ä–æ–π–Ω—ã–µ –±–µ–ª—ã–µ —Å—Ç–≤–æ–ª—ã –±–µ—Ä—ë–∑–æ–≤—ã—Ö —Ä–æ—â –∏ —Ä–∞–¥–æ—Å—Ç–Ω–æ-–∑–µ–ª—ë–Ω—É—é –∫–æ—Ä–æ–Ω—É –ª–∏—Å—Ç–≤—ã –Ω–∞–¥ –Ω–∏–º–∏ –∏ –≤—Ö–æ–¥–∏—à—å –≤ –∏—Ö —Å–≤—è—â–µ–Ω–Ω—É—é —Ç–æ—Ä–∂–µ—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω—É—é —Ç–∏—à–∏–Ω—É, —Ç–µ–±–µ –∫–∞–∂–µ—Ç—Å—è, —á—Ç–æ –∑–¥–µ—Å—å —Ç—ã –¥–æ–ª–∂–µ–Ω —Ä–∞–∑—É—Ç—å—Å—è –∏ –≤—Å—ë –Ω–µ—á–∏—Å—Ç–æ–µ –æ—Å—Ç–∞–≤–∏—Ç—å —É –¥–≤–µ—Ä–µ–π —Ö—Ä–∞–º–∞. –ï—Å–ª–∏ –±—ã –ª—é–¥–∏ –Ω–∞—à–∏—Ö –¥–Ω–µ–π —É—á–∏–ª–∏—Å—å –ø–æ–∑–Ω–∞–≤–∞—Ç—å –∏ —É–≤–∞–∂–∞—Ç—å —Ç–æ, —á—Ç–æ –¥–ª—è –∏—Ö –æ—Ç—Ü–æ–≤, –ø—Ä–µ–¥–∫–æ–≤ –±—ã–ª–æ —Å–≤—è—Ç—ã–º –∏ –≤–µ—á–Ω—ã–º!

Из сада возле дома выходит старичок, рассказывает нам о могучих липах, растущих вокруг его жилища. В его время такими деревьями были полны все леса. И ещё дубами и черёмухой. Но теперь никто не разбирает, липа ли это, или клён, — всё вырубают. «Да, другое поколение, — грустно вздыхает старичок, — я знаю каждое деревце уже по его коре, ветвям».

И потом он рассказывает свою боль — о своих пчёлах, которые ему близки как живые существа, как люди. Этой зимою половина скончалась: более сильные напали на более слабых, отняли пищу, и так последние погибли.

–Ø —Ö–æ—Ç–µ–ª –±—ã –ø–æ—Ü–µ–ª–æ–≤–∞—Ç—å —Ä—É–∫—É —ç—Ç–æ–≥–æ –¥–µ—Ä–µ–≤–µ–Ω—Å–∫–æ–≥–æ —Å—Ç–∞—Ä–∏—á–∫–∞, —Ä—É–∫—É, –∫–æ—Ç–æ—Ä–∞—è –ª–∞—Å–∫–∞–ª–∞ –¥–µ—Ä–µ–≤—å—è, —Å–æ–ª–Ω—Ü–µ, –∑–µ–º–ª—é. –û–Ω–∞ —Ö–æ—Ä–æ—à–∞—è, —á–∏—Å—Ç–∞—è. –û–Ω–∞ –Ω–µ –¥–µ–ª–∞–ª–∞ –±–æ–ª–∏ –ø—Ä–∏—Ä–æ–¥–µ.

–ö–∞–∫–∞—è —Ä–∞–¥–æ—Å—Ç—å –ø—É—Ç–µ—à–µ—Å—Ç–≤–æ–≤–∞—Ç—å –æ–ø—å—è–Ω–µ–≤—à–∏–º–∏ –æ—Ç —Å–æ–ª–Ω—Ü–∞ –∏ –≤–µ—Å–Ω—ã! –ü–æ –æ–±–æ—á–∏–Ω–∞–º –¥–æ—Ä–æ–≥–∏ —Ü–≤–µ—Ç—ë—Ç –∑–µ–º–ª—è–Ω–∏–∫–∞, –ø–∞—Ö–Ω—É—Ç —Ñ–∏–∞–ª–∫–∏, –ø–µ—Ä–≤–æ—Ü–≤–µ—Ç—ã, –∫–∞–ª—É–∂–Ω–∏—Ü–∞. –ò —á–µ—Ä—ë–º—É—Ö–∞ —Ä–∞—Å–∫—Ä—ã–≤–∞–µ—Ç —Å–≤–æ–∏ –Ω–µ–∂–Ω—ã–µ –±—É—Ç–æ–Ω—ã –∏ –ª—å—ë—Ç —Å–≤–æ–π –±–µ–ª—ã–π –∞—Ä–æ–º–∞—Ç –Ω–∞–¥ –Ω–∞–º–∏.

Ночуем наверху на конюшне, и приятной поэзией кажется — слышать внизу спокойное жевание лошадей и в воздухе неугомонные трели соловья. И всеми порами кожи, всем телом вдыхать сладкую беспредельность майской ночи.

Чему только мы не можем научиться в сельской местности! Как мила эта латышская чистота! Все тропинки очищены, посыпаны песком, огородики прополоты, цветы посажены. Много астр, левкоев, роз, для которых время цветения ещё не подошло. Так можно узнать, в каком доме живут порядочные, усердные люди. Где цветник — там и девушка, которая вкладывает своё сердце в заботу о нём. Многие, многие ещё деревенские девицы сохранили свою давнюю добродетель — полоть розы. И если они не носят веночки из роз, часто такой венок цветёт у них в сердцах.

–Ý–∞–¥–æ—Å—Ç—å –≤–æ–π—Ç–∏ –≤ –¥–µ—Ä–µ–≤–µ–Ω—Å–∫–∏–π –¥–æ–º –∏ –ø–µ—Ä–µ—Å—Ç—É–ø–∏—Ç—å —á–µ—Ä–µ–∑ —Å—Ç–∞—Ä—ã–π —Å–µ–¥–æ–π –ø–æ—Ä–æ–≥, –∏ –ø–æ —Ä–∞—Å—Ç–æ–ø—Ç–∞–Ω–Ω–æ–º—É –≥–ª–∏–Ω—è–Ω–æ–º—É –ø–æ–ª—É –ø—Ä–æ–π—Ç–∏ –≤ —Å–∏—è—é—â—É—é —á–∏—Å—Ç–æ—Ç–æ–π, –ø–æ–∫—Ä—ã—Ç—É—é –∫–æ–≤—Ä–∞–º–∏ –∫–æ–º–Ω–∞—Ç—É. –ú–µ–Ω—è –≤—Å–µ–≥–¥–∞ –ø—Ä–∏—Ç—è–≥–∏–≤–∞—é—Ç —ç—Ç–∏ –ø–æ–ª–æ—Å–∞—Ç—ã–µ –æ–¥–µ—è–ª–∞ –∏ –∫–æ–≤—Ä—ã, —á—å—è –≥–∞–º–º–∞ —Ü–≤–µ—Ç–æ–≤ —Ç–∞–∫ —á–∏—Å—Ç–∞ –∏ —Ö—É–¥–æ–∂–µ—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ –ø—Ä–æ—á—É–≤—Å—Ç–≤–æ–≤–∞–Ω–∞.

–ü—É—Ç—å –≤–µ–¥—ë—Ç –Ω–∞—Å —á–µ—Ä–µ–∑ –≥–æ—Ä–æ–¥–∏—â–µ –Ω–∞ —Ö–æ–ª–º–µ, –∑–∞—Ä–æ—Å—à–µ–º –µ–ª—è–º–∏. –Ý–∞—Å—Å–∫–∞–∑—ã–≤–∞—é—Ç, —á—Ç–æ –∑–¥–µ—Å—å –ø–æ–≥—Ä—É–∑–∏–ª–∞—Å—å –≤ –∑–µ–º–ª—é —Ü–µ—Ä–∫–æ–≤—å –≤–º–µ—Å—Ç–µ —Å –∫–æ–ª–æ–∫–æ–ª–æ–º, –∏ –µ—Å–ª–∏ –ø—Ä–æ–π—Ç–∏ –Ω–∞–¥ –Ω–µ—é, —Å–ª—ã—à–Ω–æ, –∫–∞–∫ –≤–Ω—É—Ç—Ä–∏ –≥–æ—Ä—ã –∑–≤–æ–Ω–∏—Ç –∫–æ–ª–æ–∫–æ–ª.

Красивая дорога ведёт от Синей горы в замок Буртниеку. Здесь природа дала столько чистой радости, что грех не радоваться! Наконец вдалеке сквозь пышную аллею дубов и лип засияла синева. Озеро Буртниеку. Мы идём мимо сада имения и бежим, как дети, по крутому берегу вниз. В удивительной синеве плещутся волны озера Буртниеку. Когда с такою голубою чистотою смотрит ребёнок в небеса, его глаза отражают небесную синеву. Берега здесь крутые, усыпаны камнями, галькой. Встречаются и обломки скалы. Кажется, что находишься на Видземском взморье. Противоположные берега еле заметны — они как в мглистой дымке, далеко.

Идём в сад замка, который оправился от разрушений после войны. К нам тянется цветущая черёмуха, поёт птичий хор, со всех сторон сверкает гордость природы. Около террасы замка на площади сада стоит пьедестал фонтана, красивая скульптурная группа, изображающая четыре времени года. Долго мы бродим по аллеям парка… Есть здесь свои аллеи любви, аллеи вздохов. Ветви лип искусственно изогнуты — хотя издали красиво, но вблизи видно искривление природы.

–û—Ç–ø—Ä–∞–≤–ª—è–µ–º—Å—è –ø–æ –±–µ—Ä–µ–≥—É –≤–æ–∫—Ä—É–≥ —Ü–µ—Ä–∫–≤–∏ –ë—É—Ä—Ç–Ω–∏–µ–∫—É.

–ù–∞ –±–µ—Ä–µ–≥—É –æ–∑–µ—Ä–∞ –¥—Ä–µ–≤–Ω–µ–µ –∫–ª–∞–¥–±–∏—â–µ. –ö—Ä—É—á–∞ –±–µ—Ä–µ–≥–∞ –æ—Å—ã–ø–∞–ª–∞—Å—å, –≥–ª–∏–Ω—è–Ω–∞—è –ø–æ–ª–æ—Å–∞ –ø–æ—Ä–æ–¥—ã –≤–∏–¥–Ω–∞ –¥–∞–ª–µ–∫–æ, –Ω–∞ –≤—ë—Ä—Å—Ç—ã. –û–∑–µ—Ä–æ –∑–∞—Ä—ã–≤–∞–µ—Ç—Å—è –≤—Å—ë –≥–ª—É–±–∂–µ –≤ –±–µ—Ä–µ–≥, –∫—Ä—É—à–∏—Ç –¥–µ—Ä–µ–≤—å—è, —Ä—É—à–∏—Ç –∫—Ä—É—á—É. –û–¥–∏–Ω –æ–≥—Ä–æ–º–Ω—ã–π –¥—É–± –≤—ã—Ç—è–Ω—É–ª –≤–µ—Ç–≤–∏ –Ω–∞–¥ –æ–∑–µ—Ä–æ–º. –ï–≥–æ —Å—Ç–≤–æ–ª –æ—Ö–≤–∞—Ç–∏–ª, –∫–∞–∫ –≤ –∞–≥–æ–Ω–∏–∏, –∫–∞–º–µ–Ω—å.

–≠—Ç–∏ –º–∏–ª—ã–µ –¥–µ—Ä–µ–≤–µ–Ω—Å–∫–∏–µ —Ü–µ—Ä–∫–≤—É—à–∫–∏! –ü–æ—á–µ–º—É –∂–µ –æ–Ω–∏ –Ω–µ –æ—Å—Ç–∞–ª–∏—Å—å –Ω–∞–≤—Å–µ–≥–¥–∞ —Å–∏–º–≤–æ–ª–æ–º —á–µ–ª–æ–≤–µ—á–µ—Å–∫–æ–π —á–∏—Å—Ç–æ—Ç—ã, –∫—Ä–∞—Å–æ—Ç—ã, –≤—Å–µ–≥–æ —Å–≤—è—Ç–æ–≥–æ? –í–µ—á–µ—Ä–Ω–µ–µ —Å–æ–ª–Ω—Ü–µ –ø–æ–≥—Ä—É–∂–∞–µ—Ç—Å—è –≤ –≤–æ–ª–Ω—ã, –∫–æ–≥–¥–∞ –º—ã –ø–æ–¥—Ö–æ–¥–∏–º –∫ —Ü–µ—Ä–∫–≤–∏ –ë—É—Ä—Ç–Ω–∏–µ–∫—É. –Ý—è–¥–æ–º —Å –Ω–µ—é –≤–æ –¥–≤–æ—Ä–µ —Å—Ç–∞—Ä—ã–π —Å–∞—Ä–∞–π. –ù–∏–≥–¥–µ —è —Ç–∞–∫–æ–≥–æ –Ω–µ –≤–∏–¥–µ–ª. –î–µ–≤–æ—á–∫–∞ —Å–≤—è—â–µ–Ω–Ω–∏–∫–∞ —Ç–æ—Ç—á–∞—Å –∂–µ –æ—Ç–ø–∏—Ä–∞–µ—Ç –¥–≤–µ—Ä—å —Ü–µ—Ä–∫–≤–∏, –∏ –º—ã —Ç–æ–∂–µ —Ç—É–¥–∞ –ø–æ–ø–∞–¥–∞–µ–º.

–£–∂–µ —Å–º–µ—Ä–∫–∞–µ—Ç—Å—è, –∫–æ–≥–¥–∞ –¥—É–º–∞–µ–º –µ—Ö–∞—Ç—å –æ–±—Ä–∞—Ç–Ω–æ. –û–∑–µ—Ä–æ –Ω–µ—Å–ø–æ–∫–æ–π–Ω–æ–µ, –ø–æ –≤–æ–ª–Ω–∞–º —Ö–æ–¥–∏—Ç —Å–∏–ª—å–Ω—ã–π –≤–µ—Ç–µ—Ä, —Å—Ç—Ä–∞–Ω–Ω–æ —Å–∞–¥–∏—Ç—å—Å—è –≤ —Ç–∞–∫–æ–µ –≤—Ä–µ–º—è –≤ –ª–æ–¥–∫—É. –ù–∞—à–ª–∏ –æ–¥–Ω–æ–≥–æ —Å–∞–ø–æ–∂–Ω–∏–∫–∞, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–π –Ω–∞—Å –ø–µ—Ä–µ–≤–µ–∑—ë—Ç. –°–∞–º —Ö—Ä–æ–º–æ–π, –ø–æ–¥–ø—Ä—ã–≥–∏–≤–∞–µ—Ç –Ω–∞ –∫–æ—Å—Ç—ã–ª—è—Ö, –Ω–æ —Ä—É–∫–∏ –∂–µ–ª–µ–∑–Ω—ã–µ. –ü–æ –¥–æ—Ä–æ–≥–µ –æ–Ω —Ä–∞—Å—Å–∫–∞–∑—ã–≤–∞–µ—Ç –æ —Å–µ–±–µ, –∏ –º—ã —Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–∏–º—Å—è —Ç–∞–∫–∏–º–∏ —Å–º–µ–ª—ã–º–∏, —á—Ç–æ –≥–æ—Ç–æ–≤—ã –±—ã–ª–∏ –±—ã —Å –Ω–∏–º —á–µ—Ä–µ–∑ —Ä–µ–∫—É –°—Ç–∏–∫—Å –ø–µ—Ä–µ–ø—Ä–∞–≤–ª—è—Ç—å—Å—è. –ì–æ–≤–æ—Ä–∏—Ç, —á—Ç–æ –æ–Ω —Ö–æ—Ä–æ—à–∏–π –ø–ª–æ–≤–µ—Ü –∏ –Ω—ã—Ä—è–ª—å—â–∏–∫. –ù–µ—Ç –º–µ—Å—Ç–∞ –≤ –æ–∑–µ—Ä–µ, –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–≥–æ –æ–Ω –Ω–µ –∑–Ω–∞–ª –±—ã.

Молодой лодочник странно, суггестивным, таинственным голосом рассказывает, и кажется, что лодка скользит по пучинам бесконечности и никогда не будет конца полёту волн. На воде и в воздухе дремлет странный багрянец, вечерняя молитва солнца. Ave Maria! Час чудесных мечтаний! Если бы можно было так скользить вечно и вечно чувствовать вокруг себя неописуемо нежный плеск волн…

Когда я хожу по полям, лугам, ища красоту природы, мне кажется, что ещё больше я ищу душу человека. Нередко я чувствовал недостаток интеллигентности у наших образованных людей. И намного чаще эту утончённость сердца наблюдал у простых людей, близких природе. Как я рад всматриваться в лицо старенькой матушки, наблюдать каждую черту, каждую морщинку. В лице настоящего латыша каждая черта излучает скрытую тёплую любезность, ясность, оптимизм. Дороги мне эти черты, в которых столько солнца и чистой природы. Душу человека можно узнать по одному пожатию руки, взгляду, тембру голоса. Простой человек, который не умеет ни читать, ни писать, часто намного мудрее иного «мудреца», который знает двенадцать языков. Ибо он понимает жизнь, неосознанно предчувствует, что в основах жизни лежит вечно священное, и чтобы это понять и почувствовать всеми клетками своей души, необходимо иметь простое чистое сердце.

–ò–∑ –ë—É—Ä—Ç–Ω–∏–µ–∫–∏ –æ—Ç–ø—Ä–∞–≤–ª—è–µ–º—Å—è –ø–æ –∫—Ä–∞—é –æ–∑–µ—Ä–∞ –≤ –∏–º–µ–Ω–∏–µ –ë–∞—É–Ω—é. –ò–¥—ë–º –∫–∞–∫ –≤–æ —Å–Ω–µ: –≤—Å—ë —Å–∏—è–µ—Ç –∑–æ–ª–æ—Ç–æ–º —Ü–≤–µ—Ç–æ–≤, –≥–æ–ª—É–±–æ–µ –Ω–µ–±–æ –∏ –ø–æ–¥ –Ω–∏–º —Å–∏–Ω—è—è –¥—É—à–∞ –æ–∑–µ—Ä–∞. –ò —Å–º–µ—é—â–∏–µ—Å—è –¥–µ—Ä–µ–≤—å—è, –∏ –±–µ–ª–æ–µ –æ–±–ª–∞–∫–æ —á–µ—Ä—ë–º—É—Ö–∏ –∏–∑ –∫–∞–∂–¥–æ–≥–æ —Å–∞–¥–∞. –£–∂–µ –≤–∏—à–Ω–∏ –≤ —Ü–≤–µ—Ç—É, —É —Å–∏—Ä–µ–Ω–∏ –Ω–∞–±—É—Ö–ª–∏ –ø–æ—á–∫–∏.

–ò —Å–µ–¥—ã–µ –∑–∞–º—à–µ–ª—ã–µ —Ç—Ä—É—â–æ–±—ã –≤ —Ü–≤–µ—Ç–∞—Ö, –∫–∞–∫ —Å–µ–¥—ã–µ –ø–Ω–∏ –≤ –ª—É–≥–æ–≤—ã—Ö —Ç—Ä–∞–≤–∞—Ö.

–ó–∞–≤—Ç—Ä–∞–∫–∞–µ–º –≤ —Ö—É—Ç–æ—Ä–µ –©—é—Ç–µ—Å. –ò—Ö —Å—ã–Ω –∫–æ–≥–¥–∞-—Ç–æ –±—ã–ª –∞—Ä–µ—Å—Ç–æ–≤–∞–Ω –∫–∞–∫ —Ä–µ–≤–æ–ª—é—Ü–∏–æ–Ω–µ—Ä, –ø–æ–∑–∂–µ —É—á–∏–ª—Å—è –≤ —É–Ω–∏–≤–µ—Ä—Å–∏—Ç–µ—Ç–µ, –ø–∞–ª –Ω–∞ –≤–æ–π–Ω–µ. –°—Ç–∞—Ä–µ–Ω—å–∫–∞—è –º–∞—Ç—É—à–∫–∞ –ø–æ–∫–∞–∑—ã–≤–∞–µ—Ç –Ω–∞–º –µ–≥–æ –∫–Ω–∏–≥–∏. –ò –ø–æ—ç—Ç–æ–º –±—ã–ª. –ú–µ—Å—Ç–∞–º–∏ –∑–∞–∑–≤—É—á–∞–ª–∞ —Ç—ë–ø–ª–∞—è –ø–æ—ç—Ç–∏—á–µ—Å–∫–∞—è —Å—Ç—Ä—É–Ω–∞. –ú–æ–∂–Ω–æ —Å—É–¥–∏—Ç—å —É–∂–µ –ø–æ –º–∞—Ç–µ—Ä–∏, —á—Ç–æ –≤ —Å–µ–º—å–µ –æ–±—Ä–∞–∑–æ–≤–∞–Ω–Ω—ã–µ –¥–µ—Ç–∏. –≠—Ç–∞ –º–∞—Ç—å —Å–≤–æ–∏–º –Ω–∞—Ç—Ä—É–∂–µ–Ω–Ω—ã–º —Ä—É–∫–∞–º –¥–Ω—ë–º –∏ –Ω–æ—á—å—é –Ω–µ –¥–∞—ë—Ç –æ—Ç–¥—ã—Ö–∞ –≤ –∑–∞–±–æ—Ç–µ –æ —Å–≤–æ–∏—Ö –¥–µ—Ç—è—Ö.

Наконец попали в имение Бауню. В парке удивительны прямые, зеркалистые каналы. Когда смотришь с террасы имения, навстречу сверкает обилие воды. От имения идут дороги к кладбищу баронов — аллеи, обсаженные столетними лиственницами. Торжественное, угрюмое, глубокое спокойствие. На красивой горе Екаба сохранились только остатки бывшего величия. Белая каменная дача с колоннами. Мостик нас ведёт в парк, только жаль, что на каждом шагу мы встречаем лишь пни и пни. Тропинки заросли, речка засорилась. Имеется беседка, а в каменной глыбе высечено сидение. И над всем романтично склоняется сирень, а выше благоухает черёмуха, растут ели, дубы.

–û—Ç—Å—é–¥–∞ –≤—ã—Ö–æ–¥–∏–º –∫ —Ö–æ–ª–º—É –ú–µ–π—Ç–∞—Å, —Å—Ç–æ—è—â–µ–º—É —É –∫—Ä–∞—è –∫—Ä–∞—Å–∏–≤–æ–≥–æ –ø—Ä—É–¥–∞. –Ý—è–¥–æ–º –ø–æ–ª–µ, –≥–¥–µ —Ö–æ–∑—è–µ–≤–∞ —Å—Ç—Ä–æ—è—Ç –¥–æ–º. –¢–∞–º —Ä–∞–∑–≤–∞–ª–∏–Ω—ã, –∞ –∑–¥–µ—Å—å –Ω–æ–≤–∞—è –∂–∏–∑–Ω—å. –ñ–µ–Ω–∞ –ø–∞—à–µ—Ç, –º—É–∂ –ø–æ–¥—Ç—ë—Å—ã–≤–∞–µ—Ç –±—Ä—ë–≤–Ω–∞, –¥–≤–æ–µ –º–∞–ª—ã—Ö –¥–µ—Ç–µ–π –ø–ª–∞—á—É—Ç. –¢–∞–∫ –∑–∞–≤–æ—ë–≤—ã–≤–∞—é—Ç –∂–∏–∑–Ω—å. –≠—Ç–æ –∏ –º–∏—Å—Ç–µ—Ä–∏—è —Ç—Ä—É–¥–∞, —Å–≤—è—â–µ–Ω–Ω–∞—è —Ç–∞–π–Ω–∞ —Ç—Ä—É–¥–∞. –ù–æ –º–Ω–æ–≥–∏–µ –∏–∑ –Ω–æ–≤–æ–≥–æ –ø–æ–∫–æ–ª–µ–Ω–∏—è —É–∂–µ —Ç–∞–∫ –Ω–µ —É–º–µ—é—Ç —Ä–∞–±–æ—Ç–∞—Ç—å. –ù–µ —É–º–µ—é—Ç –ø–æ—á—É–≤—Å—Ç–≤–æ–≤–∞—Ç—å –∏ –±–ª–∞–≥–æ –ø—Ä–æ—Å—Ç–æ–≥–æ —Ç—Ä—É–¥–∞. –ù–æ —á—Ç–æ –∂–µ –º–æ–∂–µ—Ç –≤–æ–∑–æ–±–Ω–æ–≤–∏—Ç—å —á–µ–ª–æ–≤–µ–∫–∞, –µ—Å–ª–∏ –Ω–µ —Ç—Ä—É–¥? –¢—Ä—É–¥ –∏–¥—ë—Ç —Ä—É–∫–∞ –æ–± —Ä—É–∫—É —Å –ª—é–±–æ–≤—å—é.

–ö –≤–µ—á–µ—Ä—É –ø—Ä–∏—Ö–æ–¥–∏–º –≤ –ú–∞—Ç–∏—à–∏. –ò–∑–¥–∞–ª–µ–∫–∞ –Ω–∞–≤—Å—Ç—Ä–µ—á—É –≥—É–¥–∏—Ç –≤–µ—á–µ—Ä–Ω–∏–π –∫–æ–ª–æ–∫–æ–ª, –∏ –¥–∞–≤–Ω–æ –∑–∞–±—ã—Ç–æ–µ –¥–µ—Ç—Å–∫–æ–µ –≤–æ—Å—Ö–∏—â–µ–Ω–∏–µ –ø–µ—Ä–µ–ª–∏–≤–∞–µ—Ç—Å—è –ø–æ –≤—Å–µ–º—É —Ç–µ–ª—É –∏ –∑–∞–∂–∏–≥–∞–µ—Ç —Å–µ—Ä–¥—Ü–µ. –•–æ—á–µ—Ç—Å—è –Ω–∞ –º–≥–Ω–æ–≤–µ–Ω–∏–µ –æ—Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–∏—Ç—å—Å—è –∏ –ø–æ–≥—Ä—É–∑–∏—Ç—å—Å—è –≤ –º–æ–ª–∏—Ç–≤—É, –∏ –≤—Å—ë-–≤—Å—ë –∑–∞–±—ã—Ç—å. –ö–æ–≥–¥–∞ –∑–∞—Ç–∏—Ö –∑–≤–æ–Ω –∫–æ–ª–æ–∫–æ–ª–∞, –∑–∞–ø–µ–ª —Å–æ–ª–æ–≤–µ–π –≤ –±–ª–∏–∂–∞–π—à–µ–º —è–±–ª–æ–Ω–µ–≤–æ–º —Å–∞–¥—É, –∏ –Ω–µ–±–æ —Å–µ–µ—Ç –∑–æ–ª–æ—Ç—É—é —Ç–∏—à–∏–Ω—É –Ω–∞–¥ –∑–µ–º–ª—ë—é.

–ù–∞ —Å–∫–∞–º–µ–π–∫—É —Ü–µ—Ä–∫–≤–∏ —Å–µ–ª–∞ —Å—Ç–∞—Ä—É—à–∫–∞, –∫–æ—Ç–æ—Ä–∞—è —Ç–æ–ª—å–∫–æ —á—Ç–æ –ø–æ–¥–º–µ—Ç–∞–ª–∞ –ø–æ–ª. –í—Å–µ –¥–≤–µ—Ä–∏ –æ—Ç–∫—Ä—ã—Ç—ã. –ö–∞–∫–æ–π-—Ç–æ –±–æ–≥–∞—á —É–º–µ—Ä, –¥–ª—è –Ω–µ–≥–æ –≤—Å–µ –¥–æ—Ä–æ–≥–∏ —É–∫—Ä–∞—à–µ–Ω—ã –µ–ª–æ–≤—ã–º–∏ –≤–µ—Ç–æ—á–∫–∞–º–∏. –ò –∫–ª–∞–¥–±–∏—â–µ —É–±–∏—Ä–∞—é—Ç.

–ü–æ–∑–¥–Ω–∏–º –≤–µ—á–µ—Ä–æ–º, –∫–æ–≥–¥–∞ –º—ã —É—à–ª–∏ —É–∂–µ –¥–æ–≤–æ–ª—å–Ω–æ –¥–∞–ª–µ–∫–æ –∑–∞ –ú–∞—Ç–∏—à–∏, —Å–ª—ã—à–∏–º –∑–≤—É–∫–∏ —Å–∫—Ä–∏–ø–∫–∏ –∏–∑ –æ–¥–Ω–æ–≥–æ –¥–æ–º–∞. –ì–¥–µ –º—É–∑—ã–∫–∞, –≥–¥–µ —Ü–≤–µ—Ç—ã –≤ —Å–∞–¥—É –∏ –Ω–∞ —Å—Ç–æ–ª–µ –≤ –≤–∞–∑–∞—Ö, —Ç–∞–º –≤—Å–µ–≥–¥–∞ –æ–±–∏—Ç–∞—é—Ç –¥–æ–±—Ä—ã–µ –ª—é–¥–∏. –ú—ã –≤—Ö–æ–¥–∏–º, –∏ –Ω–∞–º –ª—é–±–µ–∑–Ω–æ –ø—Ä–µ–¥–ª–∞–≥–∞—é—Ç –Ω–æ—á–ª–µ–≥.

–î–∞–ª—å—à–µ –¥–æ—Ä–æ–≥–∞ –≤–µ–¥—ë—Ç –Ω–∞—Å –≤ –∏–º–µ–Ω–∏–µ –û–∑–æ–ª—É —É –∫—Ä–∞—Å–∏–≤–æ–≥–æ –æ–∑–µ—Ä–∞ –∏ –≤ –ë—É–¥–µ–Ω–±—Ä–æ–∫ —á–µ—Ä–µ–∑ –¥—É–±—Ä–∞–≤—ã, –ø–æ–∫–∞ –Ω–∞–∫–æ–Ω–µ—Ü –Ω–µ –¥–æ—Å—Ç–∏–≥–∞–µ–º –î–∏–∫–ª–∏.

–í –∑–∞–º–∫–µ —É—Å—Ç—Ä–æ–µ–Ω –¥–µ—Ç—Å–∫–∏–π –ø—Ä–∏—é—Ç. –°–ª–∞–≤–Ω–æ –¥–µ—Ç—è–º –∂–∏—Ç—å –≤ —Ç–∞–∫–æ–º —Ä–∞–π—Å–∫–æ–º —É–≥–æ–ª–∫–µ. –¢–∞–∫–∂–µ –∏ –ø—Ä–∏—Ö–æ–¥—Å–∫–∞—è —à–∫–æ–ª–∞ –Ω–∞—Ö–æ–¥–∏—Ç—Å—è –≤ —Å—Ç–æ–ª—å –∂–∏–≤–æ–ø–∏—Å–Ω–æ–º –º–µ—Å—Ç–µ. –ú–∏–º–æ —Ç–µ—á—ë—Ç —Ä–µ—á–∫–∞, –Ω–∞ –∫—Ä—É—á–µ —Å—Ç–∞—Ä–æ–µ –∫–ª–∞–¥–±–∏—â–µ. –ù–∞—Å –ø–æ—Ä–∞–∑–∏–ª–æ –º–Ω–æ–∂–µ—Å—Ç–≤–æ —Ü–≤–µ—Ç–æ–≤ –∏ –¥—Ä—É–≥–∏—Ö —Ä–∞—Å—Ç–µ–Ω–∏–π –≤ –∫–ª–∞—Å—Å–Ω–æ–π –∫–æ–º–Ω–∞—Ç–µ —à–∫–æ–ª—ã. –î–µ—Ç–∏ –∑–∏–º–æ–π –º–æ–≥—É—Ç –±—ã—Ç—å –≤ —Å–ø–ª–æ—à–Ω–æ–º —Å–∞–¥—É. –í –î–∏–∫–ª–∏ –¥–æ–ª–≥–æ–µ –≤—Ä–µ–º—è —Å–≤—è—â–µ–Ω–Ω–∏–∫–æ–º –ø—Ä–æ–±—ã–ª –ù–µ–π–∫–µ–Ω—Å, –ø–æ–¥ —Ä—É–∫–æ–≤–æ–¥—Å—Ç–≤–æ–º –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–≥–æ –∑–¥–µ—Å—å –ø—Ä–æ—Ö–æ–¥–∏–ª–∏ –ø–µ—Ä–≤—ã–µ –ø—Ä–∞–∑–¥–Ω–∏–∫–∏ –ø–µ—Å–Ω–∏.

Церковь в Дикли такая простая, белая, чистая. Всё, что я в деревенской церкви больше всего люблю, — её светлая, простая сердечность.

–ó–∞ –ø–∞—Ä–∫–æ–º, –æ–∫—Ä—É–∂–∞—é—â–∏–º —Ü–µ—Ä–∫–æ–≤—å, –º—ã –Ω–∞—Ç–∞–ª–∫–∏–≤–∞–µ–º—Å—è –Ω–∞ –ª–∞—á—É–≥—É, –æ–≥–æ—Ä–æ–∂–µ–Ω–Ω—É—é —Ö–≤–æ—Ä–æ—Å—Ç–æ–º. –ö–æ–≥–¥–∞ –ø—Ä–æ—Ö–æ–¥–∏–º –º–∏–º–æ, –∫ –Ω–∞–º –≤—ã—Ö–æ–¥–∏—Ç –ø–æ–∂–∏–ª–∞—è –∂–µ–Ω—â–∏–Ω–∞. –°—Ä–∞–∑—É –º–æ–∂–Ω–æ –ø–æ—á—É–≤—Å—Ç–≤–æ–≤–∞—Ç—å, —á—Ç–æ —É–º –Ω–µ —Å–æ–≤—Å–µ–º —Ä–∞–±–æ—Ç–∞–µ—Ç. –û–Ω–∞ –≤–µ–¥—ë—Ç –Ω–∞—Å –∫ –¥–≤—É–º –∫–æ—Ç—è—Ç–∞–º, –ª–∞—Å–∫–∞–µ—Ç –∏—Ö, —Å–º–µ—ë—Ç—Å—è –∏ —Ç–∞–∫ —Å—Ç—Ä–∞–Ω–Ω–æ —É—Ö–º—ã–ª—è–µ—Ç—Å—è. –ï–π –≤–µ–ª–µ–ª–∏ –∏—Ö —É—Ç–æ–ø–∏—Ç—å, –Ω–æ –µ—Å–ª–∏ –±—ã –æ–Ω–∞ —ç—Ç–æ —Å–¥–µ–ª–∞–ª–∞, –ë–æ–≥ —Ç–æ –∂–µ —Å–∞–º–æ–µ —Å–¥–µ–ª–∞–ª –±—ã —Å –Ω–µ—é. –í —é–Ω–æ—Å—Ç–∏ –æ–Ω–∞ —Å–ª—É–∂–∏–ª–∞ —É –æ–¥–Ω–æ–≥–æ —É—á–∏—Ç–µ–ª—è, –±–µ–∑—É–º–Ω–æ –ø–æ–ª—é–±–∏–ª–∞ –µ–≥–æ, –∏ —É—á–∏—Ç–µ–ª—å —Ç–∞–∫–∂–µ —Ö–≤–∞–ª–∏–ª –µ—ë –∫–∞–∫ –º–∞—Å—Ç–µ—Ä–∏—Ü—É-—Ç–∫–∞—á–∏—Ö—É. –ù–æ –æ–Ω –≤—Å–∫–æ—Ä–µ —É—à—ë–ª –æ—Ç—Å—é–¥–∞ ‚Äî –∏ —É–º–µ—Ä. –û–Ω–∞ –æ—Ç —ç—Ç–æ–≥–æ –Ω–∞—á–∞–ª–∞ –ø–ª–∞–∫–∞—Ç—å; –±—Ä–∞—Ç—å—è –µ—ë —É—Å–ø–æ–∫–∞–∏–≤–∞–ª–∏ –∏ –≤—Ä–∞—á–∞ –ø–æ–∑–≤–∞–ª–∏, –Ω–æ –æ–Ω–∞ –Ω–µ –ø–µ—Ä–µ—Å—Ç–∞–ª–∞. ¬´–Ý–∞–∑–≤–µ –ª—é–±–æ–≤—å –∏–∑–ª–µ—á–∏–º–∞?¬ª ‚Äî –æ–Ω–∞ —Ç–∞–∫ —Å—Ç—Ä–∞–Ω–Ω–æ, –∂—É—Ç–∫–æ –≤–∑–¥—ã—Ö–∞–µ—Ç, –∏ –≤ –µ—ë –≥–æ–ª–æ—Å–µ –∑–≤—É—á–∏—Ç –±–µ–∑—É–º–Ω—ã–π —Å–º–µ—Ö. –ò –∫–æ–≥–¥–∞ –Ω–∞–º —Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–∏—Ç—Å—è –Ω–µ –ø–æ —Å–µ–±–µ –∏ –º—ã —É—Ö–æ–¥–∏–º –∏–∑ –ª–∞—á—É–≥–∏, –æ–Ω–∞ –±—Ä–æ—Å–∞–µ—Ç –Ω–∞ –Ω–∞—Å —Å–≤–µ—Ä–∫–∞—é—â–∏–π –≤–∑–≥–ª—è–¥ –∏ —à–µ–ø–æ—Ç–æ–º –≥–æ–≤–æ—Ä–∏—Ç: ¬´–ú–æ–µ–≥–æ –ª—é–±–∏–º–æ–≥–æ –Ω–µ—Ç –Ω–∏ –≤ –Ω–µ–±–µ—Å–∞—Ö, –Ω–∏ –≤ –∞–¥—É ‚Äî –æ–Ω –≤–æ—à—ë–ª, –æ–Ω –≤–æ –º–Ω–µ‚Ķ¬ª. –ò –æ–Ω–∞ –æ–ø—è—Ç—å —Ç–∞–∫ —Å—Ç—Ä–∞–Ω–Ω–æ —É—Ö–º—ã–ª—è–µ—Ç—Å—è –∏ –∏—Å—á–µ–∑–∞–µ—Ç –≤ –ª–∞—á—É–≥–µ.

Кто может познать человека в глубинах его сердца, подойти ближе всего, понять его и почувствовать всё вместе с ним? Душу человека в наше время так мало ценят, ею пренебрегают, топчут ногами, хотя в ней неисчерпаемые богатства, хотя она одна — настоящая ценность. И на самом деле, путешествуя пилигримом по Латвии, я как будто путешествую по самым скрытым уголкам человеческой души, учусь видеть всё глазами дня, понимать и её тьму.

- –ê–≤—Ç–æ—Ä(—ã)

- –Ý—É–¥–∑–∏—Ç–∏—Å –Ý–∏—Ö–∞—Ä–¥

- –°–æ—Å—Ç–∞–≤–∏—Ç–µ–ª—å

- –ò–∑–¥–∞—Ç–µ–ª—å—Å—Ç–≤–æ Sirds Gaisma

- ISBN

- 978-9934-8142-8-0

- –ì–æ–¥

- 2016

- –ü–µ—Ä–µ–ø–ª–µ—Ç

- –º—è–≥–∫–∏–π

- –°—Ç—Ä–∞–Ω–∏—Ü

- 152

- –§–æ—Ä–º–∞—Ç

- 150 x 210 –º–º (60x88/16)

- –¢–∏—Ä–∞–∂

- 400

- –ê–≤—Ç–æ—Ä(—ã)

- –£—á–µ–Ω–∏–µ –ñ–∏–≤–æ–π –≠—Ç–∏–∫–∏ / –Ý–µ—Ä–∏—Ö –ï–ª–µ–Ω–∞ –ò–≤–∞–Ω–æ–≤–Ω–∞